Es necesario recordarlo. Además de la relevancia del agua, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana prioriza la lucha contra la segregación, la cual tiene diversas formas. La segregación socioeconómica, presente cuando las personas de distinto nivel de ingreso no se mezclan en el espacio urbano.

La figura ilustra 3 formas de la misma. Al lado izquierdo la segregación es alta porque no hay mezcla entre círculos, triángulos y cuadrados. En el lado derecho se representa una situación en la que sí hay mezcla y, por tanto, no hay segregación. En otras palabras, hay segregación socioeconómica cuando los ricos viven con los ricos y los pobres viven con los pobres.

En el análisis de la segregación debe tenerse en cuenta la variable con respecto a la que este es realizado (ingreso, condiciones de vida, acceso a equipamientos, etcétera). En Bogotá es observable que la segregación es mayor por ingresos que por acceso a equipamientos.

Es importante considerar el nivel desde el cual miramos esta problemática. Cuando el planeta Tierra se observa desde la Luna no hay segregación porque aquí convivimos todos. Pero esta sí aumenta a medida que el nivel espacial se reduce: país, ciudad, localidad, barrio y manzana. Las estimaciones realizadas de la segregación para Bogotá tienen como punto de referencia la localidad.

La raíz de la segregación es la mala distribución del ingreso existente en el país. Si su concentración, y el de la riqueza, no fuera tan alta, la segregación sería menor. Los gobiernos locales pueden incidir en el mejoramiento de la distribución del ingreso, pero las decisiones relevantes corresponden al gobierno central, que determina el impuesto a la renta. En los Estados Unidos la segregación va en aumento porque la distribución del ingreso empeora. Las familias de altos ingresos buscan áreas exclusivas, que las distancian de los demás en el espacio urbano. La segregación se combate de raíz con una mejor distribución del ingreso. Los profesores que vinieron de Francia para participar en este seminario también pusieron en evidencia el aumento de la segregación en ciudades como París. Lo conseguido, tanto en el país como en Bogotá, con respecto a la disminución de la concentración y de la riqueza, es muy poco. Dada esta limitación estructural debe buscarse que las personas, independientemente de su ingreso, compartan el espacio, los equipamientos, los bienes y servicios de la ciudad.

Por esta realidad es que entre el 2007 y el 2011 el índice de segregación residencial subió y pasó de 0.136 a 0.182. Este resultado muestra que las diferencias del ingreso entre las localidades van en aumento. Las localidades se tornan más homogéneas. Volviendo a la figura, las localidades están tendiendo hacia el lado izquierdo de la figura. En una localidad toman asiento los pobres (digamos, los triángulos), y en otras los ricos (los cuadrados).

La segregación, así como el desempleo, son males sociales, que difícilmente pueden eliminarse. No obstante, la sociedad debe plantearse la meta del pleno empleo como una opción posible. También podría afirmarse que la reducción de la segregación es un objetivo legítimo de política económica. Y en las coyunturas específicas cada sociedad va definiendo los niveles razonables de segregación. En el caso de Bogotá, la prueba reina de su ausencia podría ser una situación ideal en la que convivieran, en la misma escuela, los niños ricos y pobres. El día que Bogotá llegue a esta situación podría afirmarse que el nivel de segregación está reducido hasta un nivel razonable. Esta meta todavía es lejana. A medida que el ingreso sube, las familias prefieren los colegios privados y exclusivos.

La tendencia a la segregación tiene raíces sociales profundas. Allí convergen los aspectos políticos, culturales y económicos. La segregación es un fenómeno complejo multicausal. Una vez que las personas se agrupan comienzan a desarrollar mecanismos internos de protección y solidaridad; crean una identidad colectiva que ayuda a pelear por ciertas reivindicaciones. Pero estas bondades, derivadas de la solidaridad y de la protección colectiva, también estimulan la segregación.

Cuando la distribución del ingreso empeora, sucede igual con la segregación. Si la familia dispone de más recursos busca alternativas urbanísticas exclusivas. La lucha contra este fenómeno, por tanto, tiene que articularse a políticas tributarias que reduzcan la brecha del ingreso disponible.

Para mejorar la distribución del ingreso puede actuarse sobre tres variables. La primera es el salario, a través de políticas de empleo, que mejoren las condiciones laborales y el ingreso. La segunda son los impuestos. Colombia sigue favoreciendo la concentración del ingreso ya que reduce los impuestos a los más ricos, y no favorece la distribución por la vía tributaria. Y la tercera son los subsidios.

En el curso del seminario quedó evidente que algunos subsidios no están bien distribuidos, que los reciben personas que no los necesitan. Al hacer el balance entre subsidios e impuestos, se llega a la conclusión que gran parte de los primeros son contrarrestados por los impuestos. Es factible, por ejemplo, que el hogar que recibe los subsidios de un programa como Nuevas Familias en Acción pague por IVA un monto superior al recibido como beneficio de este programa. En el seminario trascendió, además, que los subsidios tienden a ser compensados por los impuestos y, entonces, las familias pobres quedan en una situación similar a la original. En otras palabras, el impacto distributivo de los impuestos y de los subsidios es cercano a cero.

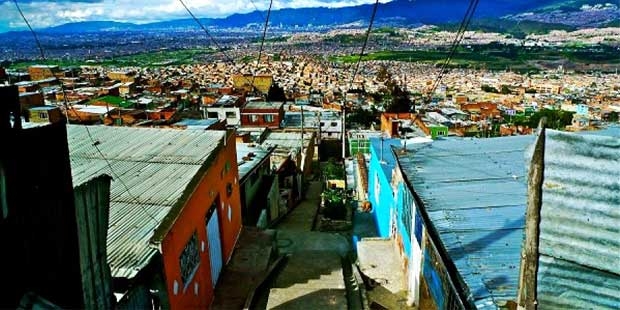

Además, y como un mal que no es menor, la estratificación, convertida en un mecanismo perverso que acentúa la segregación. Bogotá es la única ciudad del mundo dividida en estratos. La pertenencia a uno de estos es una especie de marca, de sello. La segregación y la estratificación inciden de manera negativa en la calidad de vida. Los barrios pobres tienen mayor desempleo e inseguridad. Incluso, el solo hecho de informar la dirección donde se vive puede ocasionar rechazo en el mercado laboral. Ciertos barrios generan un imaginario que es repudiado por la sociedad, y de allí provienen procesos endógenos perversos. La segregación también se construye de manera simbólica, y para quienes son segregados los costos de las transacciones son más altos. La exclusión espacial tiene implicaciones políticas y puede expresarse en violencia urbana, como ha sucedido en Europa, específicamente en París.

En Bogotá, además de la brecha de ingresos, también es observable una diferencia importante en la distribución de los equipamientos, aunque se observan algunas mejoras. Es positivo que entre 2007 y 2011 la segregación por acceso a equipamientos haya caído. El índice tuvo una pequeña disminución de 0.0667 a 0.064, cambio pequeño pero que va en la dirección adecuada. La política urbana debe buscar reducir las diferencias notorias existentes en las condiciones de hábitat.

Tenemos ante nosotros, por tanto, una radiografía de parte de nuestra realidad, la misma que puede potenciar y/o facilitar otras problemáticas urbanas. Los retos abiertos para los actores políticos son muchos, y no hay tiempo para perder.

Leave a Reply