Hace cien años, al finalizar la Primera Guerra Mundial, comenzaba en París la Conferencia de Paz. Las consecuencias funestas del Tratado de Versalles en Europa son por todos conocidas. Menos se sabe del resentimiento de Japón, que fracasó en su intento de lograr que la Sociedad de las Naciones reconociera su “igualdad racial”.

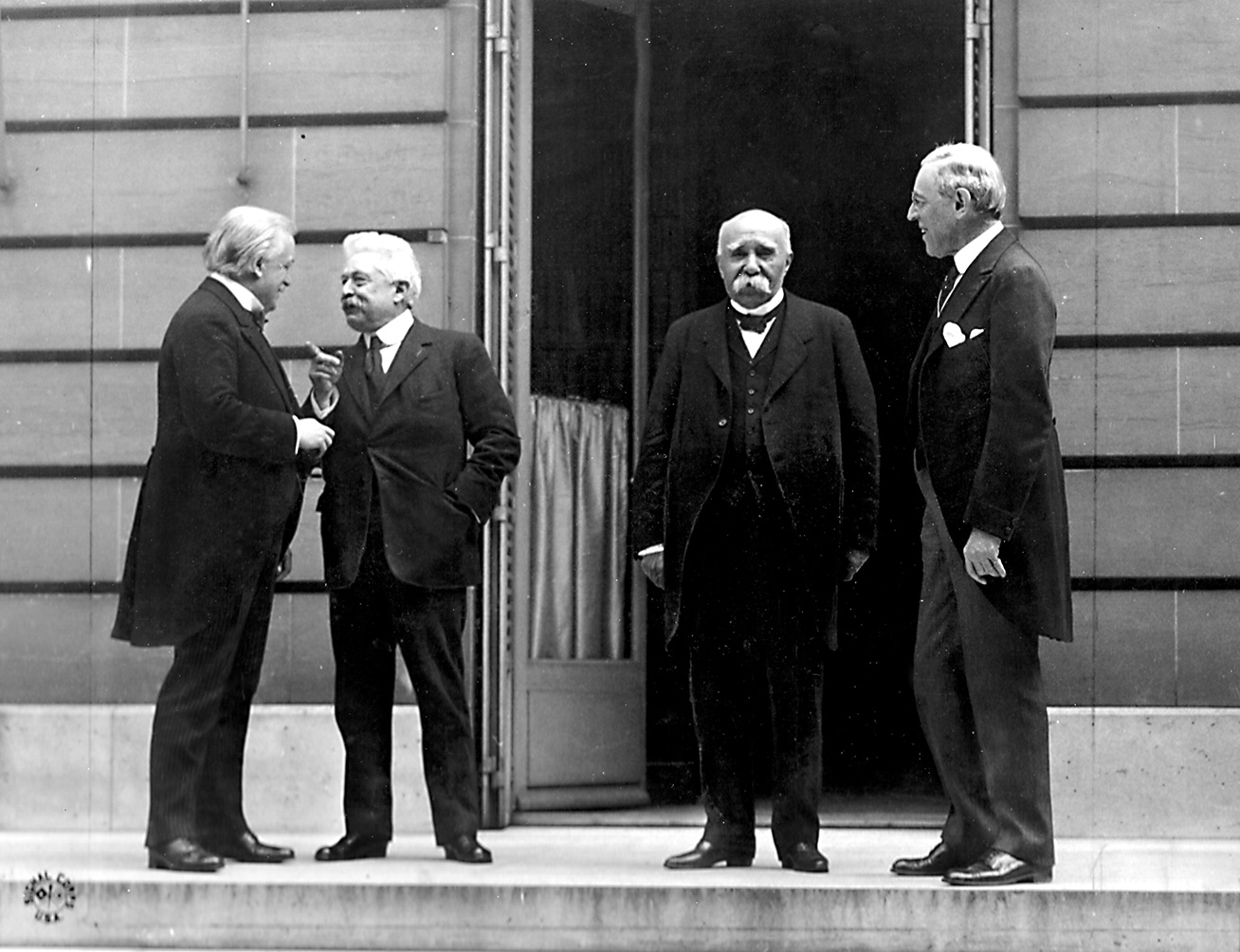

La Primera Guerra Mundial permitió a Japón emerger como una potencia destacada en el concierto de las naciones. El Imperio aprovechó su ingreso en el conflicto junto a la Entente contra Alemania, en 1914, para reforzar sus posiciones tanto en Extremo Oriente como en el Océano Pacífico (1). Al iniciarse la Conferencia de Paz, el 18 de enero de 1919, formó parte del consejo de los cinco principales vencedores y dispuso de dos bancas, al igual que Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. La Conferencia celebrada en París, luego en Versalles, preparó los tratados que debían poner un fin diplomático a la Primera Guerra Mundial, e instaurar una nueva organización internacional que garantizara supuestamente la resolución pacífica de los conflictos: la Sociedad de las Naciones (SDN). El gobierno japonés encomendó a su delegación dos objetivos principales: la sucesión de los derechos alemanes en China (provincia de Shandong) y en el Pacífico (islas Marianas, Marshall y Carolinas), así como la inclusión del principio de “igualdad racial” en el pacto de la Sociedad de las Naciones, que constituiría la primera parte del Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919.

Tras haber consultado a los estadounidenses y británicos, la delegación se basó en la intención de Estados Unidos de que se reconociera la “igualdad de las confesiones religiosas”. Propuso una enmienda al artículo 21 del Pacto que establecía que las Altas Partes Contratantes acordaban “a todos los extranjeros nacionales de los Estados miembros de la Sociedad un tratamiento justo e igualitario desde todo punto de vista, sin distinción alguna, de hecho o de derecho, en razón de su raza o su nacionalidad” (2). El representante británico prefirió trasladar a una futura discusión temas tan delicados como la religión y la raza, y obtuvo el acuerdo de la mayoría de la comisión encargada de redactar la Carta de la SDN para excluir este artículo.

La delegación japonesa multiplicó las negociaciones con los representantes de Estados Unidos y sobre todo del Reino Unido; consideraba la oposición de los dominios británicos (3) a su propuesta el principal obstáculo. A pesar de todos los acuerdos propuestos por sus diplomáticos y el esfuerzo de los representantes de los gobiernos canadiense y sudafricano por conciliar ambas partes, el primer ministro australiano William Morris Hughes no cedió. Este adalid de la “Australia blanca” habría declarado, según un testigo: “Estoy dispuesto a reconocer la igualdad de los japoneses como nación y como personas. Pero no acepto las consecuencias que deberíamos enfrentar si les abriéramos nuestro país. No es que los consideremos inferiores, simplemente no los queremos. Económicamente, son factores perturbadores porque aceptan salarios muy inferiores al mínimo por el cual nuestros compatriotas quieren trabajar. Poco importa si se integran bien a nuestro pueblo. No queremos que puedan casarse con nuestras mujeres” (4).

Medidas discriminatorias

Para entender el contexto de estos debates y las verdaderas intenciones de los japoneses, cabe recordar que el fin de la Primera Guerra Mundial marcó el apogeo de la colonización y de la influencia de la Europa blanca en el mundo. A la dominación colonial de gran parte del mundo se sumaron a partir de fines del siglo XIX medidas discriminatorias contra los no blancos en los países receptores de inmigración (5).

En Estados Unidos, los blancos del Sur se tomaron revancha por su derrota en la Guerra de Secesión construyendo un sistema de segregación. California impuso en 1854 un nuevo impuesto para los extranjeros que no podían acceder a la naturalización, estando ésta reservada a las “personas libres y blancas”. Una ley federal de 1882 terminó prohibiendo el ingreso de los trabajadores chinos. En el oeste canadiense o en Nueva Zelanda, la llegada de trabajadores chinos provocó también un fuerte descontento. Los gobiernos fijaron tasas de ingreso o exámenes de competencias lingüísticas. En 1901, Australia aprobó una ley que prohibía a los no blancos instalarse. En Sudáfrica, el Estado de Natal privó a los indios del derecho a elegir a sus representantes en la Asamblea, mientras que diversas leyes restringieron su ingreso o sus desplazamientos en el país; discriminaciones contra las cuales luchaba un joven abogado: Mohandas Karamchand Gandhi. La llegada de mano de obra china a Transvaal en 1904 provocó una fuerte protesta de los mineros blancos, que llevó al gobierno a prohibir su ingreso. Después de la Segunda Guerra Bóer, entre los británicos y los descendientes de los primeros colonos holandeses (1899-1902), la reconciliación de estos dos pueblos blancos estuvo acompañada por una serie de leyes discriminatorias para con los negros, que preanunciaban el apartheid. No se trató sólo de ideólogos y discursos que circulaban de un país al otro, sino también de medidas prácticas adoptadas por los gobiernos, como los exámenes lingüísticos, convertidos en una herramienta esencial para la restricción de la inmigración no blanca. Así, surgía una división del mundo entre blancos y no blancos y la construcción de una comunidad imaginaria que trascendería las fronteras nacionales.

La inmigración japonesa alcanzó una escala significativa en los años 1880, primero en Hawái, luego en las costas estadounidenses del Pacífico. La ley californiana de 1913 que prohibía a los japoneses adquirir tierras considerándolos extranjeros sin acceso a la naturalización –al igual que los chinos y los coreanos– suscitó un profundo enojo en Japón, y una verdadera crisis diplomática (6).

A poco de haber salido del régimen de los “tratados desiguales”, que acordaban privilegios de extraterritorialidad a los occidentales, Japón estaba obsesionado por la necesidad de demostrar y demostrarse que se encontraba en un pie de igualdad con ellos. Sus representantes no querían que sus compatriotas estuvieran al mismo nivel que “los chinos, los kanakas, los negros, los habitantes de las islas del Pacífico, los indios y otros pueblos orientales”, según declaraciones del cónsul de Japón en Sidney en 1901 (7). Para evitar una prohibición humillante, Tokio firmó con Australia (1904), Canadá (1907) y Estados Unidos (1908) acuerdos que restringían la inmigración japonesa. Incluso en territorios donde la cuestión de la inmigración no se planteaba –la Indochina francesa, por ejemplo–, el gobierno luchaba para que sus ciudadanos que estaban de paso gozaran del mismo tratamiento jurídico y administrativo que los extranjeros de origen europeo (8).

En la última sesión sobre el pacto de la SDN, la delegación japonesa propuso, en lugar de agregar un artículo distinto, incluir en el preámbulo “la aceptación del principio de igualdad de las naciones y el justo tratamiento de sus nacionales”; una fórmula que ya no incluía el término “raza” ni apuntaba explícitamente a la inmigración. Si bien Italia y Francia apoyaban sin ambigüedades esta propuesta, el representante británico expresó su temor de que una solución semejante afectara la soberanía de los Estados miembros. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson manifestó que prefería no vincular esta cuestión al establecimiento de la SDN. La comisión procedió a votar; la enmienda obtuvo once votos de diecisiete. Pero Wilson, presidente de la comisión, declaró que sólo podía aprobarse por unanimidad.

Al entrar la inmigración en la esfera de competencia de los dominios y siendo la unidad de la delegación del Imperio una prioridad absoluta, los británicos no querían oponerse a Australia. Wilson adhirió a este punto de vista, convencido de que el apoyo de Londres era indispensable para el éxito de la SDN, cuya creación era su objetivo prioritario en París. Temía, por otra parte, que la inclusión de la igualdad racial en el pacto provocara una fuerte oposición contra la SDN en el Congreso estadounidense. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, el Senado se negaría a ratificar el Tratado de Versalles en marzo de 1920, y Estados Unidos nunca sería miembro.

Intenciones ambiguas

A lo largo de los debates, la prensa estadounidense y británica criticó fuertemente a Japón, acusado de querer facilitar la emigración de sus ciudadanos. Más interesante fue la reacción de las poblaciones que vivían bajo el dominio de los blancos. Desde el inicio de la guerra, el intelectual negro estadounidense William Edward Burghardt Du Bois veía a Japón como un actor de la revancha de los pueblos de color: “Dado que los africanos negros, los indios morenos y los japoneses amarillos luchan por Francia e Inglaterra, podrían salir de este sangriento desorden con una idea nueva de la igualdad esencial de los hombres” (9). Ahora bien, era exactamente el tipo de asociación que exasperaba a los japoneses.

En 1919, el llamado de Wilson a un orden internacional más justo causó agitación en el seno de todas las poblaciones que vivían bajo un régimen de dominación (10). La igualdad racial propuesta por una potencia no blanca generó una gran esperanza entre los negros estadounidenses (11); la prensa relató con entusiasmo un encuentro en Nueva York entre los representantes de esa comunidad y la delegación nipona camino a París. Un diplomático japonés en funciones en Washington contaría años más tarde que los negros lo saludaban por la calle, y que algunos le pedían incluso que pronunciara un discurso (12). Ahora bien, el objetivo de Japón no era lograr la igualdad de todas las razas. Su gobierno temía sobre todo que un estatuto inferior asignado a sus ciudadanos perjudicara su posición en el futuro orden internacional. Es interesante señalar que no hemos encontrado ninguna huella japonesa, ni en los archivos ni en las memorias de los diplomáticos, de este encuentro con negros estadounidenses.

La delegación china apoyaba la propuesta japonesa. Un delegado chino declaró a un periodista estadounidense que recibía correspondencia de sus compatriotas de todas partes del mundo –grandes ciudades estadounidenses, Java, Sudáfrica o Australia–, que lo exhortaban a apoyar la enmienda japonesa (13). Sin embargo, las relaciones entre ambas delegaciones se degradaron cuando Japón insistió en recuperar Shandong. Tras el rechazo de la enmienda, Japón obtuvo un mandato de la SDN sobre las islas del Pacífico confiscadas a los alemanes y se apropió de los derechos y territorios de estos últimos a expensas de China. En toda China, se produjeron manifestaciones populares contra Japón, la conferencia y el imperialismo, y la delegación china se negaría a firmar el Tratado de Versalles.

La propuesta de “igualdad racial” realizada en París no ocultó durante mucho tiempo las verdaderas intenciones de Tokio, que practicaba en Asia una política discriminatoria respecto de los chinos y los coreanos. Durante la conferencia, en marzo de 1919, estos últimos se manifestaron en toda la península para reclamar su independencia y fueron duramente reprimidos por el ejército.

En Japón, la elite política, diplomática e intelectual era consciente de la relación de fuerzas y los intereses occidentales en juego. La novedad del fracaso de esta iniciativa provocó en cambio un gran descontento popular. Generó un profundo rencor hacia Occidente, y más particularmente hacia los anglosajones.

En los años 1920 y 1930, los ideólogos del panasianismo alentarían el resentimiento antioccidental buscando presentar a Japón como una víctima del racismo de los blancos. Preconizarían la expansión del imperio y denunciarían a la SDN, que Japón abandonaría finalmente en 1933 (14). En diciembre de 1948, las Naciones Unidas recientemente constituidas proclamarían, con el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

1. Christian Kessler, “Le Japon, la Grande Guerre et Beethoven”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2010.

2. Véase Shimazu Naoko, Japan, Race and Equality: The Racial Equality Proposal of 1919, Nissan Institute – Routledge, col. “Japanese Studies”, Abingdon y Nueva York, 1998.

3. Estados miembros del Imperio Británico con soberanía limitada.

4. Emile Joseph Dillon, The Inside Story of The Peace Conference, Harper & Brothers Publishers, Londres y Nueva York, 1920.

5. Marilyn Lake y Henry Reynolds, Drawing the Global Colour Line: White Men’s Countries and the International Challenge of Racial Equality, Cambridge University Press, col. “Critical Perspectives on Empire”, 2008.

6. Jacques Amalric, “Comment les États-Unis sont devenus la première puissance asiatique”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 1968.

7. Citado por Marilyn Lake y Henry Reynolds, Drawing the Global Colour Line, op. cit.

8. Miho Matsunuma, “Casse-tête japonais. Conflits diplomatiques en Indochine française au début du XXe siècle”, Monde(s), N° 7, Presses universitaires de Rennes, 2015.

9. W. E. B. Du Bois, The Crisis, Baltimore, noviembre de 1914.

10. Véase Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford University Press, Nueva York, 2009.

11. Véase Marc Gallicchio, The African American Encounter with Japan and China: Black Internationalism in Asia, 1895-1945, The University of North Carolina Press, Chapel Hill y Londres, 2000; Reginald Kearney, African American Views of the Japanese: Solidarity or Sedition?, State University of New York Press, col. “SUNY series, Global Conflict and Peace Education”, Albany, 1998.

12. Shimomura Hironori, Nippon gaiko hiroku, Asahi shimbunsha, Tokio, 1934.

13. Patrick Gallagher, America’s Aims and Asia’s Aspirations, The Century Co., Nueva York, 1920.

14. Véase Cemil Aydin, The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought, Columbia University Press, Nueva York, 2007 ; Frederick Dickinson, World War I and the Triumph of A New Japan, 1919-1930, Cambridge University Press, col. “Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare”, Nueva York, 2013.

*Historiadora.

Traducción: Gustavo Recalde

Leave a Reply