El análisis de la dinámica de la economía colombiana durante el 2017 contempla las siguientes variables: producto (PIB), desempleo, inflación y exportaciones. En líneas generales los resultados no son buenos, y el año terminó mal.

La dinámica del PIB

Los últimos datos del producto interno bruto publicados por el Dane corresponden al tercer trimestre del 2017. En este período el PIB creció 2 por ciento. Comparado con el tercer trimestre de los 7 años anteriores, el del 2017 presentó la segunda tasa de crecimiento más baja, después de la del 2016 que fue de 1,2 por ciento. En el tercer trimestre del 2010 la tasa de crecimiento del PIB fue de 3,4 por ciento, en el 2011 de 7,9, en el 2012 de 2,6, en el 2013 de 6,1, en el 2014 de 3,9 y en el 2015 de 3,3 por ciento. El comportamiento de la economía durante el 2017 fue muy mediocre, y estuvo por debajo de las proyecciones que inicialmente había hecho el gobierno. Los sectores más dinámicos fueron el agropecuario, el financiero y la construcción de obras civiles.

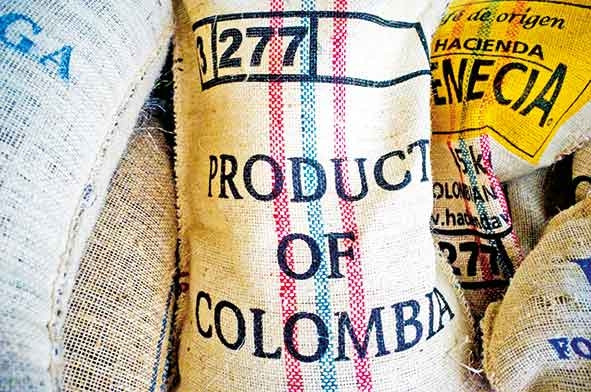

El sector agropecuario se recuperó gracias a la devaluación del peso. Al aumentar el valor del dólar, la importación de alimentos se hizo más costosa, y ello estimuló la producción doméstica. Es notoria la forma como se ha intensificado el sector cafetero.

A los bancos y a los intermediarios financieros les fue bien. En gran parte, porque la tasa de interés que cobran sigue siendo muy alta. El Banco de la República bajó la tasa de referencia hasta 4,75 por ciento año. No obstante, los bancos continúan prestando a tasas elevadas. Las reducciones de los intereses que hace el Banco de la República no se transmiten a los clientes de los bancos, porque éstos siguen ofreciendo créditos relativamente costosos. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, cobran una tasa de interés cercana al 30 por ciento año, en el límite de la usura. Si las ganancias de los bancos mejoran, el PIB crece pero, al mismo tiempo, las familias y las empresas que están endeudas tienen que reducir el consumo y la inversión, y ello tiene un efecto negativo en el PIB. Dicho de otra manera, las ganancias del sector financiero no necesariamente son buenas para el conjunto de la economía. Si los bancos aprietan mucho, en el corto plazo obtienen buenas utilidades, pero con el paso del tiempo la cartera morosa comienza a subir, y los deudores no pueden pagar. Obviamente, esta situación tampoco es buena para los bancos.

También ha contribuido al crecimiento la construcción de obras civiles. En este proceso la inversión pública ha sido fundamental. De nuevo, se hace evidente la necesidad de que el Estado intervenga y hale la actividad económica.

La inflación

La inflación en diciembre de 2017 fue de 4,09 por ciento, inferior a la del 2015 que fue de 5,75. La inflación se redujo, sobre todo, porque el costo de los alimentos disminuyó. Esta apreciación es compatible con el crecimiento de la producción interna de alimentos. Gracias a la mayor oferta, entre el 2016 y el 2017 la inflación de alimentos bajó de 7,22 por ciento a 1,92, y como los alimentos tienen un peso tan alto (29%) en el índice de precios al consumidor (IPC), si baja la inflación de alimentos, también se reduce la inflación general. Esta relación entre el precio de los alimentos y la inflación general deja una lección importante: la estabilidad de los precios tiene que ver con factores reales, y no solamente con variables monetarias. Los bancos centrales suelen darle poca importancia a los procesos reales, como la producción de alimentos, y centran su atención exclusivamente en variables monetarias y financieras.

El desempleo

En noviembre del 2017 el desempleo fue de 8,4 por ciento, la tasa más alta de los últimos 4 años. La caída de la producción queda reflejada en una tasa de desempleo más alta. Este es un asunto central de la política económica. Desgraciadamente, como sucedió durante la última discusión del salario mínimo, el gobierno y los empresarios siguen pensando que el mayor ingreso de los trabajadores es incompatible con aumentos en el nivel de empleo. Esta lógica es equivocada, ya que mayores salarios estimulan la demanda e incentivan a los empresarios para que mejoren la productividad.

Las exportaciones

La economía colombiana cada vez está más anclada en el sector primario. Esta re-primarización se refleja bien en la composición de las exportaciones. Tal y como se observa en la gráfica, las principales exportaciones son: café, petróleo, oro, flores y banano. Las exportaciones manufactureras ocupan un lugar muy secundario, y no alcanzan a estar en la gráfica.

Esta re-primarización de la economía nacional expresa bien el fracaso de la bonanza minero-energética, ya que no se crearon los mecanismos que permitieran convertir los excedentes en procesos industriales y agropecuarios sostenibles. La excesiva dependencia de los productos primarios hace que la estructura de la economía colombiana sea muy frágil. Estamos muy lejos del sueño que tenían en los años sesenta los pensadores de la Cepal, como Prebisch y Lleras Restrepo. Para ellos el futuro de América Latina estaba en la industrialización. Siempre consideraron que la primarización de las economías crea volatilidad y no es el camino adecuado para consolidar el desarrollo.

Leave a Reply