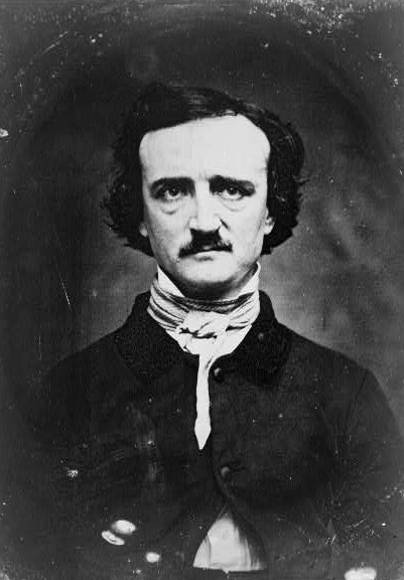

A dos siglos del nacimiento de Edgar Allan Poe, cuya figura lánguida y mortecina, romántica y atormentada, estuvo rodeada de sombríos enigmas –parece ineludible asociar su existencia con algunos versos del famoso soneto de Quevedo, “y no hay calamidad que no me ronde” o “soy un fue un será y un es cansado”–, la efeméride pone en evidencia aquello que la bruma del paso del tiempo se encarga de deshilachar, claro que sin mucha fortuna. Nadie como el escritor norteamericano, nacido un 19 de enero de 1809 en Boston, dominó el arte de la elipsis ni el efecto final que ha generado (y vaya si lo sigue haciendo) buena parte de sus narraciones; ningún otro escritor de su época, la primera mitad del siglo XIX, eligió tan concienzudamente el punto de vista de la primera persona (el “yo como protagonista”), inyectándole a sus relatos verosimilitud, concisión y contundencia.

A dos siglos del nacimiento de Edgar Allan Poe, cuya figura lánguida y mortecina, romántica y atormentada, estuvo rodeada de sombríos enigmas –parece ineludible asociar su existencia con algunos versos del famoso soneto de Quevedo, “y no hay calamidad que no me ronde” o “soy un fue un será y un es cansado”–, la efeméride pone en evidencia aquello que la bruma del paso del tiempo se encarga de deshilachar, claro que sin mucha fortuna. Nadie como el escritor norteamericano, nacido un 19 de enero de 1809 en Boston, dominó el arte de la elipsis ni el efecto final que ha generado (y vaya si lo sigue haciendo) buena parte de sus narraciones; ningún otro escritor de su época, la primera mitad del siglo XIX, eligió tan concienzudamente el punto de vista de la primera persona (el “yo como protagonista”), inyectándole a sus relatos verosimilitud, concisión y contundencia.

En esas arbitrarias listas donde cotizan en Bolsa las influencias que dan un halo de prestigio, muchos escritores lo nombran menos, pero esta negligencia u olvido no le resta la vigencia y “actualidad póstuma” que se ha ganado –tal vez la palabra exacta sea contemporaneidad–, como si su obra se hubiera inmunizado contra todos los peligros que acechan al arte de la creación. Como si aún preservara esa capacidad de burlarse de sí mismo y del mundo. Dentro de la literatura contemporánea, bajo el foco del bicentenario de su nacimiento que vuelve a iluminar sus páginas, hay que hacer un esfuerzo hercúleo para encontrar a otro escritor que haya ejercido un “magisterio” tan diverso como poderoso en el cuento moderno como en la poesía. Su paternidad literaria, vaya insoslayable meollo, proviene de un hombre que fue zamarreado tempranamente por la orfandad. De los padres del escritor norteamericano se sabe que fueron actores de teatro ambulante que solían representar a Shakespeare. Su madre murió cuando Poe tenía apenas dos años; en cambio sobre su padre, por esos agujeros tenebrosos que tiene toda biografía familiar, no hay certezas: se desconoce si se escapó en busca de mejores horizontes para nunca volver o si murió casi al mismo tiempo o antes que su esposa.

Al pequeño Edgar lo educaron John Allan y su mujer, una acaudalada familia de Richmond, Virginia, de quien el escritor norteamericano tomó su primer apellido. Poe fundó la novela policial con el relato “Los crímenes de la calle Morgue”, en el que aparece su Auguste Dupin, precursor, qué duda cabe a esta altura, de todos los detectives (“padre” del Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle); inauguró también la novela de aventuras con el cuento “El escarabajo de oro”, fuente de inspiración de la que abrevó Stevenson para escribir La isla del tesoro; plantó su bandera en las tierras inhóspitas de la futura novela fantástica o de ciencia ficción con su “Manuscrito encontrado en una botella”, que anticipa La invención de Morel, de Bioy Casares; es el pater familias del cuento de terror de sustrato psicológico con “El gato negro”, sin duda uno de los mejores relatos de todos los tiempos, antecedente de Lovecraft.

Su voraz e intermitente apetito creativo, acaso insatisfecho con ser el padre del cuento moderno y de varios “tipos” de novela –aunque sólo publicó una, Las aventuras de Arthur Gordon Pym– fue por más, justo cuando esa breve existencia –vivió apenas 40 años–, azuzada por el alcohol y el opio, comenzaba a transitar inexorablemente hacia el epílogo. El escritor norteamericano sería el “precursor” de la poesía simbolista francesa, con su caballito de batalla, el poema “The Raven” (El cuervo), de la mano de su devoto traductor, Charles Baudelaire. De pronto ese poema –publicado el 29 de enero de 1845 en el diario New York Evening Mirror–, como si hubiera colocado la primera piedra del malditismo literario que encarnaría posteriormente Rimbaud, convirtió a Poe en un “poeta maldito”. De una punta a la otra del mapa cultural, de Estados Unidos a Francia, una contraseña no tan secreta fue repetida por varias generaciones: “never more” (nunca más), esa suerte de estribillo del cuervo parlante que visita la casa del amante, afligido por la pérdida de su amada. “Para mí la poesía no ha sido un fin propuesto sino una pasión; y las pasiones merecen reverencia: no deben, no pueden, ser suscitadas en vista de las mezquinas compensaciones de la humanidad o de sus elogios, aún más mezquinos”, escribió Poe en el prólogo de El cuervo y otros poemas.

A pesar de haber sido objetado por Ezra Pound por el “injustificable culto a Poe”, de todos sus biógrafos, probablemente Baudelaire acredita los mejores pergaminos por el conocimiento que fue adquiriendo de la obra del escritor norteamericano a lo largo de los doce años en que trabajó en la traducción al francés. “Los personajes de Poe, esas personas de facultades hipersensibles, de voluntad ardorosa que lanzan el reto hasta contra el mismo imposible, aquellas cuya mirada se lanza rígida como una espada sobre objetos que se agrandan a fuerza de contemplación, nacen todos o, mejor dicho, son todos el mismo Poe. Y sus mujeres, todas luminosas y enfermas, muriendo de males misteriosos, hablando con voces de música, son también el mismo Poe; o, al menos, lo son por sus extrañas aspiraciones, por su valor, por su melancolía incurable”, señaló el autor de Las flores del mal.

A propósito, viene a cuento evocar dos relatos emblemáticos, y no tan analizados, titulados con nombres de mujeres: “Morella” y “Berenice”, dos presencias espectrales suspendidas entre el ser y la nada, que no sólo perturban al narrador-personaje en primera persona sino que transfieren esa desazón al lector, en la medida en que no puede desentrañar si estas mujeres son de carne y hueso, visiones fantasmales, producto de un sueño o de la imaginación del protagonista, o consecuencia directa del consumo de opio. Las descripciones que hace de estas mujeres (así como de otras presentes en otros relatos, “Eleonora” y “Ligeia”) se podrían aglutinar en un universo de caracterizaciones similares: ostentan una hermosura que no parece real (de este mundo), son blancas y pálidas, tienen ojos pensativos y miradas melancólicas e insondables.

Morella, que tiene una hija a su imagen y semejanza, muere pero intuye que vivirá en su descendencia. Claro que antes de expirar lanza una profecía en la que le anuncia a su marido que la dicha ha terminado, que se avecinan días de dolor y congoja. ¿De qué manera Poe clava el aguijón que nos sacude a los lectores? A medida que la niña crece, bautizada con el mismo nombre que su madre, el padre es acechado por unos tumultuosos pensamientos. Pero la hija también morirá. “Lancé una larga y amarga carcajada al no hallar huellas de la primera Morella en el sepulcro donde deposité a la segunda”, dirá el padre, y el lector vacilará –acaso no es el remate buscado por Poe– sobre cuál de las “dos versiones” de Morella existió realmente. En “Berenice”, el narrador Egaeus, que prefiere ocultar su apellido por el pudor que le genera haber manchado su linaje, dice que pertenece a una raza de “visionarios” (una clara referencia a la princesa judía de la familia de Herodes, que inspiró, dos siglos antes que Poe, la homónima tragedia en el teatro clásico francés escrita por Racine). Berenice y Egaeus son primos (Poe se casó con su prima Virginia Clemm, en 1836, cuando ella apenas tenía 13 años), y están aquejados por enfermedades de distinta naturaleza: ella tiene epilepsia; a él, en cambio, lo afecta una excesiva, intensa y mórbida atención por objetos triviales. Las realidades terrenales le parecían visiones y las extrañas ideas del mundo de los sueños formaban parte de su existencia cotidiana. En pleno agravamiento de la enfermedad de Egaeus, que coincide también con el deterioro de la salud de su prima, le propone matrimonio a Berenice. Al observar su cabellera azabache y sus ojos, sin vida ni brillo, los dientes de la mujer asoman como la única parte del cuerpo que mantiene su esplendor. En una formidable operación de sustitución, homologable a lo que Egaeus vive como real y como imaginado, cosifica a Berenice y humaniza el espectro de los dientes, que devienen en objeto de deseo. Como en una pesadilla, los dientes se multiplican por todo el cuarto. “Ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual”. Sólo la posesión de esos dientes podría devolverle la calma a Egaeus, pero un criado le informa que Berenice había muerto y estaba enterrada.

El lapso que media entre la vida y la muerte de su prima, eso que el narrador llama “período intermedio”, estaba vedado a su entendimiento por estar sumido en las meditaciones sobre los dientes. El agudo y penetrante grito de mujer que escucha Egaeus es el de Berenice, que está viva en su tumba. El ingreso de un criado le permite al lector enterarse del “delito”: los dientes de Berenice, blancos y marfilíneos, se cayeron de las cajas en las que los había puesto su primo cuando se los extrajo, y terminan desparramados por el piso. La ley del deseo, abiertamente enunciada en “Berenice”, más sutil y, no obstante, perturbadora en “Morella”, avasalla las estructuras y jerarquías en que descansa el orden social establecido de la familia. Poe cuestionó los límites que separan al “yo” del otro, al hombre de la mujer, al padre de la hija, al primo de la prima, a los vivos de los muertos; límites que por su nivel de subversión bien podrían conectar estos cuentos con ciertas zonas de la obra del Marqués de Sade. En Locura y civilización, Michel Foucault afirma una cuestión que sintetiza tal vez los motivos por los cuales Poe se sirvió del género fantástico: “En la vida, toda transgresión se convierte en un crimen social, condenado y castigado”. Pero en “Morella” y “Berenice”, el autor pudo transitar por esa “cuerda floja” con la inmunidad de quien sabe que las leyes imperantes en el orbe de la ficción no son equivalentes a la legalidad jurídica del orden social.

Poe había finalizado una gira por los Estados Unidos, en octubre de 1849, con el objeto de reunir dinero para fundar una publicación propia. Dicen que lo vieron deambular, delirando, por las calles de Baltimore; no faltó, “roscas políticas mediante”, quien afirmara que había sido emborrachado por agentes electorales que deseaban inducirlo a votar varias veces por un mismo candidato; no podía estar ausente la hipótesis de un asesinato; también cotizó en alza la versión de que había padecido una hipoglucemia o un ataque de epilepsia; se esgrimió la muerte por sobredosis de drogas, por sífilis, rabia, cólera; que, hundido en la locura, se suicidó. Su muerte, tan vacilante como sus formidables relatos, ocurrida el 7 de octubre de 1849, nunca fue aclarada. Fue tal vez el “mejor” final para un artista que, como dijo Baudelaire, ha explicado “con tanta magia lo ‘excepcional’ de la vida humana y de la naturaleza”.

Por Silvina Friera

Leave a Reply