Nos ha ofrecido Jorge Velosa en estos días un nuevo producto musical: la Carranga Sinfónica. Se trata, más exactamente, de la grabación y la difusión del CD, ya que su lanzamiento estuvo precedido de una serie de conciertos, y el proyecto como tal que consistió en la interpretación, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional, de una selección de sus composiciones, tiene ya más de un año. En esta oportunidad habría que añadir, entre los artífices de esta obra notable, a los músicos de la Orquesta y, por supuesto, a su director el maestro Eduardo Carrizosa. Y, entre los autores, particularmente a quienes se ocuparon de los arreglos, entre otros, además del propio director, a Germán Moreno, Mauricio Lozano, Francisco Zumaqué, Fabián Forero, Fabio Londoño, Javier Ferro, Raúl Rosero y José Luis Posada. Por cierto, permítaseme advertir de una vez que el conocido “arreglo”, con labores como las de orquestación e instrumentación, no son de ninguna manera menores dentro del proceso de creación.

Nos ha ofrecido Jorge Velosa en estos días un nuevo producto musical: la Carranga Sinfónica. Se trata, más exactamente, de la grabación y la difusión del CD, ya que su lanzamiento estuvo precedido de una serie de conciertos, y el proyecto como tal que consistió en la interpretación, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional, de una selección de sus composiciones, tiene ya más de un año. En esta oportunidad habría que añadir, entre los artífices de esta obra notable, a los músicos de la Orquesta y, por supuesto, a su director el maestro Eduardo Carrizosa. Y, entre los autores, particularmente a quienes se ocuparon de los arreglos, entre otros, además del propio director, a Germán Moreno, Mauricio Lozano, Francisco Zumaqué, Fabián Forero, Fabio Londoño, Javier Ferro, Raúl Rosero y José Luis Posada. Por cierto, permítaseme advertir de una vez que el conocido “arreglo”, con labores como las de orquestación e instrumentación, no son de ninguna manera menores dentro del proceso de creación.

Las piezas musicales compuestas por Velosa e interpretadas con sus legendarios “carrangueros de Ráquira” –desde la formación inicial a principios de los 80 hasta la actual– no necesitan presentación. Ocupan ya, por derecho propio, un merecido lugar en el gusto y la memoria de nuestro pueblo. Lo que cuenta naturalmente es continuar disfrutándolas, aunque también es mucho o qué se puede decir. De hecho, la llamada por sus creadores y continuadores “charanga”, habiéndose constituido ya como un nuevo género musical, ha sido objeto de juiciosos estudios por parte no sólo de críticos y musicólogos sino también de antropólogos que no han dudado en resaltar su especial significación en el desarrollo de nuestra cultura popular. No obstante, lo novedoso ahora parece ser la participación de la Orquesta Sinfónica, cuyo dominio, como es obvio, es la música impropiamente denominada “clásica”; para no utilizar el odioso adjetivo de “culta”, que algunos conservadores insisten en utilizar.

A esta altura, es algo que no debiera sorprendernos. Ha corrido mucha agua bajo los puentes, y las convencionales formas musicales abandonaron hace tiempo su base consagrada en el siglo XIX. Incluso, a finales de ese siglo y en los albores del XX, en la Europa misma (y en Rusia) hubo compositores que, alimentando un controvertido credo nacionalista, se aplicaron con desigual fortuna a utilizar como base aires folclóricos o populares de su terruño. Nos quedan algunos nombres destacados: Musorgski, Grieg, Dvorâck, Albéniz, entre otros. La influencia de esa corriente en Latinoamérica, particularmente en los años 20, como es ampliamente reconocido, fue funesta. El más grande de cuantos surgieron entonces, Heitor Villa-Lobos, lo fue precisamente gracias al abandono o la superación de semejante credo. Quizá por ello mismo su acento es genuina y sinceramente brasileño. Más importante fue la revolución en las propias formas musicales que se precipitó luego en todo el mundo, quizá como resultado indirecto del diálogo intercultural.

Sin embargo, no se trata de ello en este caso. Ni siquiera del arreglo para orquesta (o “sinfónico”) de temas ya existentes y de gran difusión bajo sus formas específicas, consideradas ‘ligeras’ o populares, sean canciones, sean simples melodías, e incluso temas bailables, como ha sido frecuente, gracias al incentivo de la reproducción discográfica, desde la segunda mitad del siglo XX. Los ejemplos son numerosos y no siempre memorables. Incluso existe, como se sabe, el lamentable género de las “estilizaciones”, pero también aciertos rescatables. La condición de su éxito está en que los propios temas lo permitan, y ello es cada vez más probable dada la forma que ha adquirido en las últimas décadas la música popular. Son notables los norteamericanos, bebiendo en las fuentes del jazz. Cómo no recordar a Cole Porter y también a Gershwin. Existe también, para las canciones, la costumbre de que los más reconocidos, y a veces eminentes, artistas culminen su carrera interpretando sus mayores éxitos con el respaldo de grandes orquestas sinfónicas.

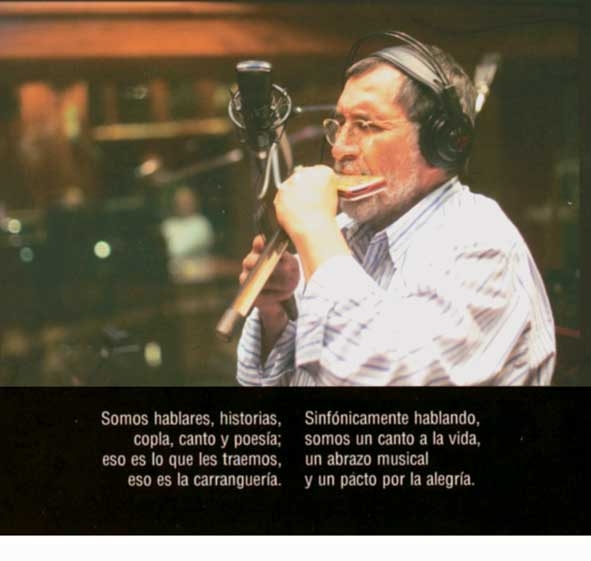

Pero otro es aquí el proyecto o, si se quiere, la aventura. La formación carranguera, guitarra, requinto, tiple y guacharaca (a veces armónica) se mantiene aquí intacta, al igual que la voz, pues sigue siendo canción. Ni siquiera se prescinde de la copla dicha y regustada que es de la esencia carranguera. Se trata, en palabras de Velosa, de que la orquesta “arrope a la carranga”. Implica, entonces, que no la tape pero que tampoco salga sobrando. Por eso es una aventura cuyo resultado se debe celebrar. Al escuchar esta obra se aprecia la melodía a plenitud y se siente el ritmo juguetón, acorde en un todo con el propósito de la creación original. Se disfrutan, en renovada forma, esas maravillas de gracia, picardía, ingenio, ironía certera y ternura que son las composiciones de Velosa.

Sin duda, estamos ante otro camino para acercarse y gustar la ya considerable obra carranguera. Ni mejor ni peor que la conocida. Al final, será cuestión de gustos. Por eso es indispensable alejar por completo toda pretensión utilitaria. No faltará quien diga que ahora sí esta música ha llegado al formato más complejo y evolucionado de la música universal, conquistando las esferas de la “cultura”. Supuesto favor que no necesita. Pero también habrá quienes caigan en la deformación opuesta. Fácil será decir, en estos tiempos light, que, siendo la música “sinfónica” o “clásica” demasiado pesada, “ladrilluda”, soporífera, nuestros amigos carrangueros le estarían haciendo un favor a la Orquesta Sinfónica Nacional, suministrándole el “gancho” que necesitaba. Es el argumento que, por desgracia, suelen repetir hoy los empresarios y los promotores culturales.

H.L.M.

Leave a Reply