“El camino más corto hacia el futuro es aquel que pasa por el conocimiento más profundo del pasado”, esta bella frase de Aimé Césaire nos motiva para revisar nuestra historia como nación y establecer las luchas lideradas por diferentes pueblos contra el poder, la esclavitud y la opresión, y parte de los logros alcanzados con su resistencia, entre ellos, la libertad, la tierra, y su mismo reconocimiento a través de acuerdos de paz. Aquí el primero de ellos.

El próximo dos de octubre se votará el plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz, que pone fin al conflicto armado entre la guerrilla alzada en armas más antigua del mundo y el gobierno colombiano, fin de una guerra que nos sitúa en el camino de una nueva esperanza y de unas nuevas responsabilidades como nación, una oportunidad sin duda histórica. La memoria es uno de esos desafíos, por eso vale la pena ahondar en los recuerdos y construir una historia más incluyente donde sean preponderantes los relatos no oficiales.

Por eso, y hablando precisamente de acuerdos de paz, viene bien hacer una rápida genealogía que nos lleve a los primeros procesos de paz en nuestro territorio. Así como sabemos que el acuerdo de Qadesh firmado en el 1259 a.C entre el pueblo egipcio y el hitita –que hoy reposa en el Museo Arqueológico de Estambul– es el primer acuerdo de paz del mundo, deberíamos saber cuál fue el primer acuerdo de este talante logrado en Colombia.

La nuestra es una sociedad acostumbrada al olvido, que suele mirar con un sentido histórico muy corto los sucesos que le acontecen, por eso quienes critican el proceso de paz acuden a esa amnesia colectiva, pero además como los ejercicios de memoria aportan rutas fundamentales a las sociedades, la invitación es a recordar. Hay que buscar desandar los pasos, como dice Aimé Césaire “el camino más corto hacia el futuro es aquel que pasa por el conocimiento más profundo del pasado”.

Recordemos pues que el proceso entre el gobierno Santos y las Farc empezó oficialmente el 4 de septiembre de 2012, recordemos también que tenemos como precedentes en este siglo el proceso bastante controversial de Uribe con los paramilitares, o el de Pastrana con las mismas Farc, el cual terminó el 20 de febrero de 2002. Hasta ahí todo muy bien.

Echando más para atrás la madeja, tenemos el proceso de Gaviria con el partido revolucionario de los trabajadores (Prt), el movimiento indígena Quintin Lame, y una fracción del Eln, y un sector mayoritario del Epl; aquí cabe mencionar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar formada por las Farc, el Epl, el Eln, el M-19, el Quintin Lame, el Prt y los acuerdos llevados en Tlaxcala México con el gobierno Gaviria, diálogos que llegan a su fin en mayo 4 de 1992. Aquí a una parte de la sociedad ya le empieza a faltar fichas en su banco de recuerdos.

Retrocediendo un poco más la trama tenemos, en esta hermenéutica, los acuerdos de Virgilio Barco con el M-19 el 9 marzo del 90 y con el Epl el 16 de mayo del 90. Un poco más atrás, en el 84, están los acuerdos entre el gobierno Betancur con las Farc en la Uribe-Meta, hecho que ya son menos los que tienen en mente al hablar de negociaciones de paz.

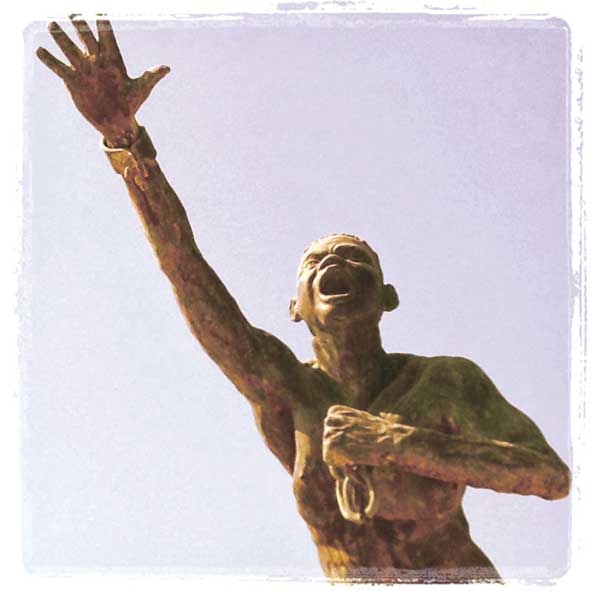

Llegado a este punto, la memoria colectiva pareciera pues mucho más difusa, pero aún muchos podrán recordar la amnistía del 53, en pleno meollo del actual conflicto, aprobada por el gobierno de Rojas Pinilla a las guerrillas liberales lideradas por Guadalupe Salcedo, asesinado luego de desmovilizarse, silenciado para que su grito llanero quedara reducido a un susurro, disperso en el tiempo, pero que la evocación honda transforma en rugido.

Más atrás, en esta línea histórica que nos hemos trazado, parece que el recuerdo se transforma en un manchón informe, ininteligible a causa del desarraigo al que hemos sido atados desde nuestro doloroso inicio como pueblo, desde la herida colonial que aún no cicatriza, de modo que a este punto el olvido ya parece un alzheimer virulento.

Y aunque hay quienes insistirán en decir que la historia de nuestro pueblo tiene como punto cero 1819, lo cierto es que los acontecimientos de la Colonia desembocan en los de la República, los fundan, pues el carácter de una sociedad deviene de una continuidad temporo-espacial que no cede a disecciones caprichosas a posteriori: lo que somos hoy es consecuencia de lo que fuimos. Precisamente, es hasta la Colonia hasta donde rebobinaremos lo que fuimos en materia de acuerdos de paz.

Durante ésta, en medio del violento sometimiento a las encomiendas ejercido por los conquistadores españoles, la Cacica Gaitana reaccionó con un levantamiento armado seguido por los Nasas (Paeces), Piramas, Yalcones y otros pueblos a mediados del siglo XVI, una dura resistencia prolongada por casi un siglo en los territorios de Huila y Cauca, luego de los cuales el Cacique Calarcá, al frente de los Pijaos, prolonga la resistencia a inicios del siglo XVII en lo que hoy es conocido como Tolima, lucha que heredaría el dirigente Juan Tama.

Juan Tama se inclinó por resolver las hostilidades armadas a través del diálogo, de este modo la Corona, ante la incapacidad de la reducción militar de la rebelión, llegó a unos acuerdos de los que deriva el Título Juan Tama y Calamba, título de tierras entregado en 1700 a los nasa como resultado de tales luchas, el mismo que aún hoy los indígenas del norte del Cauca aún reivindican, pues desde el poder los continúan desconociendo. De dicho título vienen los territorios indígenas de Jambaló, Vitoncó, San Francisco de Caldono, Quichaya y Pitayó.

Por otra parte, unos años más atrás, los esclavizados que se fugaban del sistema huían a los montes y establecían asentamientos libres, donde recreaban una cultura con fuertes raíces africanas. Estas comunidades, expandidas por los Montes de María durante los siglos XVI y XVII, luego serían ubicuas por toda Colombia durante el siglo XVIII.

Así, con San Miguel Arcangel, La Matuna, Limón, Duanga, Joyanca, María Angola, Sanagual, Manuel Embuyla o Manuel Mula, Arroyo Piñuela, Zaragocilla, todos palenques de los Montes de María, se da inicio a las luchas por la libertad en territorio nacional, pero, además con San Basilio de Palenque se rememora otro acontecimiento histórico: fue el pueblo protagonista de los primeros Acuerdos o pactos de Paz en la historia del territorio colombiano.

De modo que Benkos Biohó, o Domingo Biojó como figura en los archivos coloniales, hace parte no sólo de los precursores de la independencia y la libertad en América Latina, sino que además también sienta un precedente importante en cuanto a los procesos de paz.

El primero de ellos fue llevado a cabo por el mismo Benkos Biohó y está fechado el 18 de julio de 1605. Ante la imposibilidad de la reducción militar de los cimarrones, el gobernador de Cartagena, Don Gerónimo de Suazo y Casasola, informó al rey de España:

“[…] me ynbiaron a pedir la paz y por considerar las dificultades que avía para acabarlos con ser tan pocos y ser necesario hacer tanta costa para ello como si fueran muchos me resolví en concederles paz por un año según de la manera que se capituló con ellos”.1

El segundo acuerdo fue liderado 75 años después por el guerrero negro Domingo Criollo y con la mediación de Fray Baltazar de la Fuente Robledo, el documento que lo constata es la Real Cédula que data del 23 de agosto de 1691.

Los siguientes fueron los puntos de aquel acuerdo de paz:

Reconocimiento de la emancipación, sin lugar a actos punitivos.

Demarcación del territorio con derecho a su uso productivo.

Trato jurídico igual a cualquiera que nunca hubiera sido esclavo.

Gobierno autónomo.

En caso de disolución serían tratados como vasallos alzados.

Por su parte, el acuerdo implicaba no seguir en combate y no aceptar más cimarrones dentro del Palenque.2

Finalmente, hacia 1713 en los Montes de María culminaría este acuerdo con el Entente Cordiale, firmado por el obispo Fray Antonio María Cassiani, de la Orden de San Basilio, en calidad de canciller de paz de la Corona española. El Entente Cordiale sería ratificado y precisado a través de algunas capitulaciones.

Así, mientras el resto del continente seguía bajo el yugo de las metrópolis europeas, en los Montes de María llegaba a feliz término este primer acuerdo de paz, a través del cual se confería autonomía a este Palenque, convirtiéndose en el primer pueblo libre de América.

De este modo, hace 325 años que tomó forma el primer acuerdo de paz en nuestro territorio, pacto pionero que debería considerarse en adelante como nuestro acuerdo de Qadesh, y así como una copia del primer acuerdo del mundo que adorna el edificio de Naciones Unidas en Nueva York –para recordar que las diferencias pueden solucionarse a través del diálogo–, quizá nuestra piedra angular, el acuerdo de 1691, algún día engalane las paredes del capitolio nacional, recordando la necesidad y el deber de legislar para la paz, de anteponer siempre las salidas políticas a las militares, para alejar la guerra y exorcizar sus horrores.

Ojalá, hacia delante, la paz sea el compromiso de una sociedad que aprende a recordar y a caminar hacia el futuro de la mano del pasado, avanzando de frente con nuestras raíces hacia un mundo mejor.

* Antropóloga e investigadora

1 Arrázola 1970, Palenque primer pueblo libre de América.

2 Ídem.

Leave a Reply