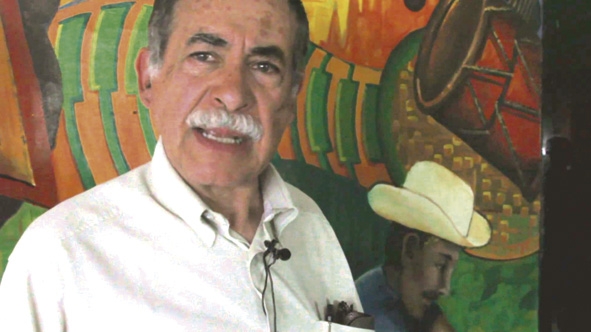

Días antes de la toma del Incoder y del Ministerio de Agricultura por parte de la Cumbre Agraria, nos reunimos con Darío Fajardo, uno de los intelectuales más importantes del país por sus aportes a la comprensión del mundo agrario. Las tomas concretaron un anuncio de la Cumbre Agraria, quien denunciaba así los reiterados incumplimientos de parte del Gobierno con respecto a los pliegos y otros compromisos contraídos con la Cumbre. En este contexto, la voz experta del profesor Darío es indispensable para problematizar lo que está sucediendo en el país referente al tema agrario.

Llego a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia faltando cinco minutos para las once en un día cualquiera del octavo mes del año. La facultad, que parece más una casa familiar, está atestada de estudiantes, profesores, personal de aseo y de seguridad que entran y salen sin ninguna formalidad. Adentro, el profesor Darío Fajardo habla con otro docente y al verme me pide que lo espere unos minutos. Le digo que lo espero al frente de la casa-facultad. El lugar también está igual o más lleno de estudiantes que hablan despreocupadamente, es inicio de semestre. El profesor llega a los pocos minutos y luego de lo saludos cordiales nos sentamos en una de las bancas vacías al lado de un jardín tapizado con flores azules. El sol nos golpea con toda su fuerza pero Darío no parece inmutarse. Me dice que desdeabajo publicó hace poco un libro muy bueno que me recomienda leer: Desconolizar las rebeldías, de Raúl Zibechi. Le prometo leerlo y le lanzo la primera pregunta ¿Cómo comenzó a trabajar con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)?, pero al momento de responder otro maestro lo saluda y logra su atención. Es inevitable que este tipo de interrupciones pasajeras continúe dándose por el lugar donde estamos y por el reconocimiento que tiene Fajardo en la Universidad, así que me despreocupo y continúo.

Yo tuve dos circunstancias, responde luego de saludar: fui director de la Corporación Araracuara, que era una entidad que se había formado a partir de un proyecto que ejecutó Holanda en Colombia, en la Amazonía. Entonces, en esa Corporación se realizaron una serie de proyectos sobre el manejo de los ecosistemas amazónicos, con colonos…

De nuevo, otro colega, sudoroso y a paso ligero, saluda con una sonrisa al profesor el cual le responde y continua…

[Con colonos] de la zona del Caquetá, Guaviare. Así iniciamos a trabajar en una propuesta de estabilización de las colonizaciones, la cual comenzó a tomar pista con las movilizaciones campesinas del 94, 96. En ese momento, con Alfredo Molano, habíamos estado trabajando un tema que él después lo profundizó, el de los colonos en la Serranía de la Macarena. Nosotros hicimos un libro con Alfredo y Fernando Roso, sobre las colonizaciones en este lugar y ahí los colonos le plantearon a Molano una figura, una vieja figura sobre la colonización agrícola que tenía origen en 1928. Imagínese, los colonos tenían en su memoria esa figura y la habían mantenido y aplicado. Comenzando los 90, cuando era muy crítica la situación en el Meta, la Macarena y toda esta región, los colonos se preguntaron por qué el gobierno no volvía a la figura del 28 para titularles tierras y ellos se comprometían a hacer un manejo sostenible del ecosistema. Ahí nació la figura de las ZRC en donde se plasmaba lo dicho por los campesinos.

Lo que se hacía, entonces, en la corporación Araracuara era darle la posibilidades de ubicación real a estas Zonas, ya no era solamente la historia con que se formulaba la propuesta campesina sino en dónde hacer la ZRC. Esto se logró con marchas y todo eso, consagrado en la ley 160 del 94. El capítulo 13 de esta ley es sobre colonización y reservas campesinas. Ahí nace el trabajo mío con ellos. Porque comenzamos a explorar la posibilidad que el Gobierno reconozca las ZRC, al tenor de la ley, y eso nos permite un proceso de negociación entre colonos, campesinos y Estado.

-P-. ¿Esa figura es sobre todo para el sector del campesinado colono?

-R-. Sí, pero no únicamente. Inicialmente estas Zonas fueron planteadas para el borde de las fronteras, donde predominaban los baldíos. Pero después, en diciembre del año 96, hay un decreto reglamentario –el 1777– que establece que tales Zonas no solamente pueden establecerse en territorios donde predominen baldíos sino en donde sea necesario hacer un proceso de regulación de la propiedad, de reducción al riesgo de concentración de la propiedad privada y que por condiciones ambientales se favorezca una forma de regulación como lo plantea la ley 160 del 94. Básicamente son territorios en donde la distribución y el acceso a la tierra están controlados por las comunidades y esto queda plasmado de una manera bastante avanzada en la ZRC del valle del Río Cimitarra. Ahí la comunidad tiene, expresamente, una reserva forestal digamos como reserva para las comunidades y hacen un proceso de redistribución de la tierra. Esto es lo que plasma Yenly Méndez en su tesis*, en la Javeriana.

-P-. ¿En qué están las ZRC en este momento?

-R-. Están con el proceso de afianzamiento y de reconstitución. En este momento hay cerca de 60 procesos de constitución de ZRC pero apenas hay regularizadas 6. Este proceso es como una forma de plasmar lo que se llamó el programa general de ZRC. Una parte de tal programa es un desarrollo de la reserva campesina de Cimitarra, que es la constitución de las Cooperativa. Es decir, pasar de ZRC a cooperativas. Nosotros estamos viendo que por ahí es el camino.

-P-. ¿En qué consiste ese cambio?

-R-. Se trata de crear cooperativas de forma autónomas y asociativa, es decir, comenzar a construir y a fortalecer la experiencia de las cooperativas agrícolas, que sirven para distintas cosas, para producción, comercialización, desarrollo de servicios, transporte, manejo ambiental, es decir, la cooperativa es una figura que como economía solidaria tiene muchísimas posibilidades, entonces lo que estamos pensando es que la vía de construcción de cooperativas va a ser como la estrategia fundamental para el desarrollo central del programa nacional de ZRC. Es darle una estructura institucional mucho más densa, con mucho más contenido a las reservas, de manera que permita su articulación con las cooperativas de consumidores urbanos. Porque el tema es, ¿cómo establecemos puentes orgánicos entre comunidades campesinas y urbanas, de manera que tengan un abanico muy grande de posibilidades? La cooperativa se acaba de constituir ahorita en Barrancabermeja. Y ellos, la Anzorc, tiene todo el estudio de los estatutos.

De la facultad sale una mujer que camina con la mirada puesta en el profesor, con la intención de saludarlo. Al percatarme, mi interlocutor sigue mi mirada y se encuentra con la profesora, a quien saluda cordialmente.

La idea, continua, es que Anzorc es lo que algunos llaman un movimiento socio-territorial. Un proceso organizativo de las comunidades que tiene sus territorios definidos para desarrollar modalidades de gestión del mismo. No como territorios autónomos, como decía el ministro Juan Camilo al llamarlas repúblicas independientes, el famoso San Benito que les puso Álvaro Gómez Hurtado, sino que sean espacios con autonomía, que tiene cualquier estructura de la sociedad civil, que no va contra el ordenamiento político, social y territorial; son todo lo contrario, son formas de apertura de gestión y de interlocución con el Estado desde una perspectiva mucho más equilibrada. La autonomía es eso, poder generar un equilibrio en las relaciones con el Estado y con otros sectores de la sociedad civil, empresas, inclusive con capital transnacional, pero desde una perspectiva de mayor equilibrio y mayor simetría. Esa es la idea.

-P-. ¿En qué temporalidad se ubica tal idea?, ¿es una propuesta a corto, mediano o largo plazo?, pregunto, al mismo instante que otro docente pasa corriendo por nuestro lado pero al vernos se devuelve y nos dice “Estoy en función del principio básico de la dictadura de clases”. “Eso es incuestionable”, responde el profesor Darío.

-R-. Es que esto combina los tres escenarios. Las reservas campesinas, como una institución de gestión de movimientos socio-territoriales, enfrenta el modelo económico de una forma muy radical, ¿por qué? porque la expectativa del modelo económico que está en desarrollo todavía es la de contar con una estrategia política que le permita reducir costos de producción en lo fundamental a través de la reducción en la remuneración del trabajo. Es decir, entre más bajos sean los salarios más rentable será la remuneración. La reserva campesina, y estas otras figuras que son los resguardos, los territorios negros, constituyen una forma de fijar al campesino a la tierra, de estabilizar las relaciones campesinas. Es decir que si el campesino entra en relación con el capital, está allí en una relación más simétrica y no de sometimiento, como lo está haciendo el capital. A éste le sirve tener colas de gente sin trabajo, paradas en los semáforos, porque con eso reduce la remuneración del trabajo, y el envilecimiento del trabajo es la confianza inversionista, que pueda explotar el agua, acabar con los suelos, con todo. Pero, en lo fundamental, acudir a la subvaloración de la remuneración del trabajo. Ese es el logro máximo al que aspira el capital y entre más se afecte la regulación estatal, entre más se reduzca su capacidad de regulación, pues el capital tiene muchas más condiciones de imponer su reglas de juego. El tema es como se desnivela…

Su idea es interrumpida para saludar con la mano a una profesora de gafas grandes, en las que resaltan unos ojos desorbitados.

… la relación con el trabajo, que aquí se hace de todas maneras no sólo con la flexibilidad laboral establecida por las leyes de las reformas laborales sino con el mismo terror, es decir, la destrucción de sindicatos. La historia de la Unión Sindical Obrera, por ejemplo, es evidente, cada pliego que se negociaba era una junta directiva que desaparecía. Así ha sido la forma de «negociar» con las organizaciones campesinas, destruyendo hasta donde sea necesario la organización del trabajo. Los temas del desplazamiento masivo es quitarle las raíces a las comunidades y destruir su organización. Entonces, con eso uno saca comunidades y las implanta en el sector urbano y se reducen los costos.

Los paros

-P-. Pasemos a otro tema. En la literatura sobre el paro del 2013, algunos autores afirman que este fue un punto de inflexión dentro del ciclo de las luchas sociales que no se veía desde el 77, ¿Qué opinión le merece tal afirmación?

-R-. Me parece que los paros de agosto del 2013 representan un momento de ascenso porque no son movimientos del corto sino del largo plazo. Y esto lo marca el ciclo económico, que para Colombia dependió muchísimo de las exportaciones del petróleo. Precisamente los ingresos con los que pensaba animarse la economía nacional provenían de la exportación del petróleo, los que tuvieron un punto de inflexión muy fuerte que golpeó las expectativas de crecimiento

El grueso de esta economía está basado en tres cosas: petróleo, las inversiones en minería y las exportaciones del narcotráfico. Sobre este último se trata de no dar nunca información cierta. Inclusive en una situación en la que uno se pregunta por la credibilidad de la información brindada por parte de las agencias internacionales, incluyendo Naciones Unidas, porque se juega mucho con las áreas de producción, pero toda la información que se da es inconsistente. Por una parte se afirma que las áreas fumigadas están por encima de las 150.000 hectáreas, entonces ¿qué es lo que realmente estamos fumigando?, ¿áreas nuevas? Es inconsistente la información. Se habla de que nosotros tenemos una producción de 400 toneladas anuales de cocaína, eso es lo que satisface el 70 por ciento de la demanda de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué superficies se están produciendo esas 400 toneladas?

Tenga en cuenta que la producción de cocaína en el país es muy heterogénea. Hay zonas en las que se trabajan tres cosechas, hay otras que son cinco o hasta seis anuales, de acuerdo con condiciones tecnológicas y del suelo. Digamos que la información es incierta. El grueso de la producción ahorita está en la cuenca del Pacífico. Esa es una zona en donde están, en lo fundamental, las cosechas que se están exportando hacia los Estados Unidos. Hay fumigaciones, pero hay que preguntar, ¿cómo están afectando la producción?, ¿están eliminando la oferta o simplemente están controlando los precios? Lo que nosotros tenemos es una tendencia a la ampliación de la superficie de producción, a que se eleve la cosecha, y si esta crece los precios caen, entonces, ¿cómo hacen para que esos precios no sigan cayendo? Fumigando. La pregunta es, entonces, ¿qué implican las fumigaciones? Esto es el reino de lo incognito. No sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto de la fumigación.

-P-. En ese marco, ¿cómo están situados los movimientos sociales?

-R-. El Gobierno los ataca sistemáticamente. Los ataca, una parte, en función del control en la producción de los cultivos ilícitos, y allí dicen que el Catatumbo es la zona donde más se está produciendo coca. Los campesinos ofrecen erradicación, incluso concertando con Naciones Unidas, pero el Gobierno no ha querido y cuando lo ponen contra la pared –para que asuma compromisos–, firma pero no cumple. Prefiere estimular el conflicto por otras vías, generando distracción, para no asumir los compromisos de sustitución de cultivos. Impulsa distractores, como lo es la misma represión. Entonces, los campesinos se mueven porque el Gobierno no cumple. Este es el escenario de las jornadas de indignación realizadas entre los días finales de agosto e inicios de septiembre.

La protesta no es gratuita. No solo está motivada por los incumplimientos oficiales, sino que ahora también se sienten los efectos de los Tlc’s. No hay institucionalidad campesina, no hay asistencia técnica y no hay créditos justo para este sector. No hay inversiones en vías terciarias, que son importantes para la economía campesina, todo lo contrario, lo que están pidiendo ahora, incluso las autoridades de Hacienda, es que se deje de invertir en las vías secundarias, lo cual es suicida; es agravar la situación de los campesinos y agravar sus demandas.

Las decisiones del Gobierno están llevando a un agravamiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres. Pareciera que tuvieran interés en radicalizar su protesta, lo cual es contradictorio, ¿por qué?, porque en el 2013 el Gobierno, pero sobre todo en el 2014, reconoció la mesa agraria y se había hecho en ese mismo año un preacuerdo de los puntos 1, 2, 3 de la mesa de paz en La Habana. Firman esos preacuerdos pero incumplen en su concreción. Es más, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por este Gobierno desconoce totalmente los acuerdos establecidos, tanto con la mesa de la Cumbre como con la mesa de La Habana. El Gobierno, en la medida en que incumple sus compromisos con las dos mesas, lo que hace es precipitar la protesta campesina. Por eso, me parece, que el paro de 2013 no puede simplemente reducirse a la coyuntura sino que es el acumulado de un proceso que viene de atrás. Un proceso de desmantelamiento institucional del sector agropecuario que comienza con el Tlc. Al aprobarse éste en el 2005 lo que hace es precipitar la cascada de factores de crisis.

-P-. Hablando del PND, ¿qué opinión le merece?

-R-. Es suicida. Lo es porque desconoce acuerdos que hubieran podido facilitar la negociación de los pliegos y los acuerdos 1, 2, 3 de La Habana. Por eso es suicida y por eso mismo Santos dijo hace poco que iban a considerar un proyecto de ley que tuviera en cuenta las recomendaciones de la Misión en cuanto a la transformación del campo, que la desconocieron totalmente en el PND, pero es un poco tarde. Estamos en ese escenario, un PND suicida que incrementa las demandas de los movimientos sociales.

El profesor mira su reloj y corta la entrevista disculpándose, en cinco minutos inicia su clase con estudiantes de décimo semestre en donde hablará, de seguro, algunos de los temas que aquí tocamos.

* Yenly Angélica Méndez Blanco, “Derecho de los campesinos al territorio, justicia y zonas de reserva campesina, la experiencia del Valle de Cimitarra”, Ediciones Antropos, Bogotá, 2014

Leave a Reply