Luego de advertir que el crimen de Genocidio es el objetivo principal de esta Sentencia, antes de cerrar el capítulo sobre la calificación jurídica afirma que junto al genocidio se ha constatado la comisión continuada, a lo largo del período analizado, de numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, subrayando su especial gravedad en los primeros 21 años del siglo XXI y su no desaparición tras los Acuerdos de Paz de 2016.

[…]

El Estatuto del TPP en su artículo 4 remite a la extensa relación de crímenes de guerra incluidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, normas que han sustentado las condenas del TPP a Colombia por crímenes de guerra, así como el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II a los mismos, normas todas ratificadas por el Estado colombiano, lo que deja en claro que se está ante un conflicto armado que no tiene carácter internacional.

[..]

crímenes como el asesinato o la tortura pueden constituir modalidades de genocidio cuando se acompañan de la voluntad de destruir al grupo nacional en los términos analizados, pero cuando se cometen sin vinculación con esa voluntad, pueden constituir, según los casos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad o ambos a la vez, si reúnen los respectivos requisitos.

Tanto los crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad se han cometido de manera masiva en Colombia por décadas. La inmensa mayoría de los mismos es atribuible a las fuerzas armadas y policiales del Estado colombiano y a los grupos paramilitares creados por el propio sistema descrito en otro lugar de esta sentencia, para proteger los intereses de las élites políticas y económicas del país y de las empresas transnacionales asociadas. […].

La Sentencia refiere que hay abundancia de informes de órganos convencionales y extra- convencionales de control de acuerdos internacionales de derechos humanos que acusan a Colombia. Cita allí más de 20 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que condena a Colombia por muy graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. También alude a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició desde 2004 un examen preliminar de la situación de Colombia, entre los que figuran crímenes de guerra y de lesa humanidad, sin que hasta la fecha (17 años después) haya tomado decisiones.

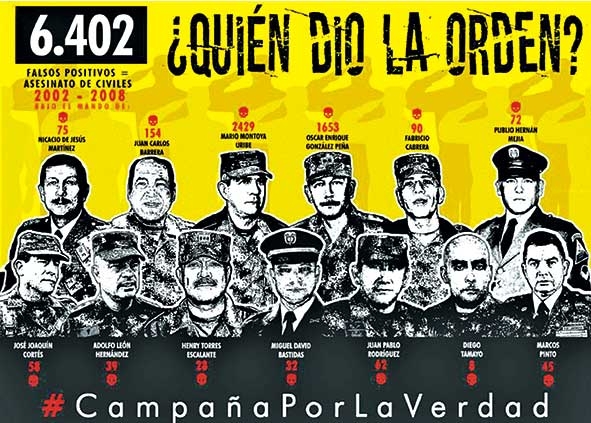

Ante la magnitud de cifras de crímenes aportadas al Tribunal, tanto en las audiencias como por informes de organizaciones sociales e internacionales, el Tribunal consideró oportuno examinar más en particular dos de los escenarios más relevantes en los que se ha facilitado la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad: a) la estrategia de apropiación y control del territorio y b) el asunto de los denominados “falsos positivos”.

Sobre la apropiación y control del territorio, la Sentencia aborda el problema descomunal del desplazamiento forzado, apoyándose en estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Acnur y de los casos 002 y 004 de la JEP. La cifra de 6.5 millones de víctimas de desplazamiento forzado, de las que 50% son mujeres, 35% menores y entre éstos 22% menores de 12 años, realidad que afecta también en altos porcentajes a comunidades étnicas –indígenas y afrodescendientes, en cuyo caso la afección incide en la pérdida de su identidad, dada su conexión radical con el territorio, es una cifra que se complementa con la de 8.3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por fuerza, en un país donde la falta de acceso a la tierra ha sido una raíz central de la violencia, siendo los motivos más comunes del desplazamiento el conflicto armado y la ocupación de las tierras en proyectos económicos, legales e ilegales, en los que participan grandes empresas nacionales y transnacionales. En estrecha relación con esta realidad está el reclutamiento de menores, que no en todos los casos es forzado, dado el apoyo de muchas comunidades a los armados, y no siempre para utilizarlos en acciones armadas sino en múltiples servicios, incluso servicios sexuales, con una cifra general estimada en 2009 entre 14 y 17 mil, con edad promedio de ingreso inferior a los 12 años (Caso 007 de la JEP), lo que en el caso de niños de comunidades étnicas suma la pérdida de identidad cultural y de su papel en las comunidades. El control territorial por los actores de la guerra implica numerosas violaciones de los derechos de las comunidades y la perpetración de numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad, relacionados ordinariamente con la colaboración (real o supuesta) con el enemigo que controla el territorio o la no colaboración con el contrario, prácticas compartidas por ejército, insurgencia y paramilitarismo. Muchos de esos crímenes son instrumentales al traslado forzado de poblaciones, constitutivo de crimen de lesa humanidad. La Sentencia se refiere a varias regiones profundamente afectadas por esta realidad, apoyándose en procesos de la JEP y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando como particularmente graves el Norte del Cauca, zonas de Nariño, el Chocó, Urabá y el Bajo Atrato, los Consejos Comunitarios de las Cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica, 17 municipios del Cauca y Sur del Valle, los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare donde operan las Zonas Especiales de Orden Público, los Teatros de Operaciones Militares y planes represivos especiales. La Sentencia destaca el poder económico y la influencia política que ha acumulado el paramilitarismo en Colombia hasta llegar a contar, en 2009, con 44 Representantes y 47 Senadores procesados por conexiones con el paramilitarismo (34% del Congreso), algo que se proyecta a toda la estructura del Estado a nivel local, departamental y nacional, realidad puesta de relieve en varias sentencias de la Cidh.

Sobre el asunto de los “falsos positivos” la Sentencia considera que su fundamento hay que buscarlo en el concepto de “enemigo interno” que es elemento básico de la estrategia política del Estado y su élite y está explícito en los manuales militares, pues cuando parte del enemigo se identifica con la población civil a la cual se justifica atacar, desaparece el principio de distinción entre combatientes y población civil (base del DIH) y se legitima su violación sistemática. […].l

Leave a Reply