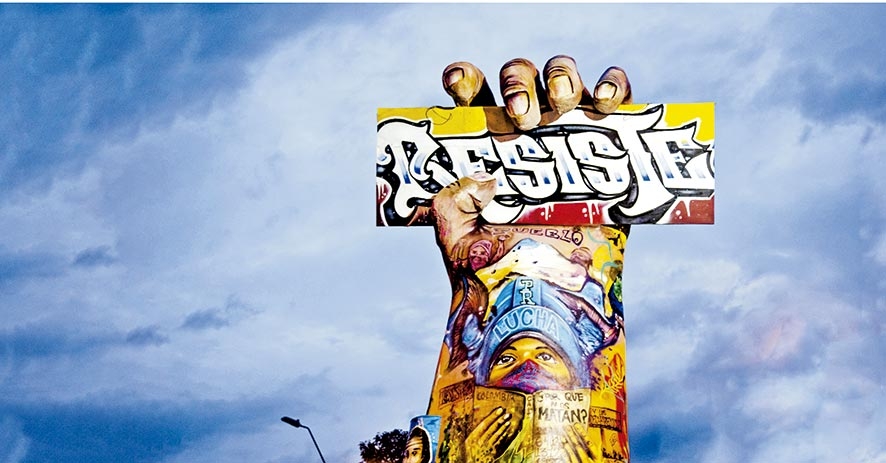

Los monumentos se levantaban para recordar sucesos magnos, por ejemplo, batallas trascendentales o personajes centrales para una sociedad. Iconografía siempre instalada por las elites para profundizar su concepto de memoria y festejar a sus héroes. Todo esto cuestionado ahora en muchas partes del mundo por los pueblos que rechazan a quienes los violentaron y oprimieron. Las comunidades de la ciudad de Cali van más allá, quieren rescatar a sus propios héroes, algunos de ellos asesinados, por eso la obra construida como “Resiste” es el monumento del paro nacional.

Uno de los puntos más movidos en Cali durante estos meses de paro nacional es el conocido como Puerto Resistencia, lugar donde se levanta una imponente mano zurda que sostiene una valla con el letrero “Resiste”. De casi diez metros de altura es una construcción de hierro y cemento reforzado con acronal, recubierta con sika como impermeabilizante. La administración caleña dice que la va a respetar pero que va a revisar la estabilidad de la estructura. Si bien la obra fue levantada en pocas semanas, no significa improvisación. El monumento cuenta con una ventanilla de servicio y al interior una escalera para asegurar el mantenimiento frente a filtraciones, por lo menos las que genera la lluvia. El trabajo de sellante con coraza se tomó tres días, pero la obra de pintura fue en una noche tras intensa jornada colectiva para que la comunidad despertara con la obra terminada.

Lejos de parecerse a las ya centenarias ecuestres convencionales erigidas para alimentar la historia oficial de nación, este antimonumento construido en 21 días surge desde las comunidades y para ellas mismas, sin necesidad de protocolos ni decretos institucionales. En el sitio nuestro anónimo curador cuenta que el primer día de construcción fue bajo lluvia que complicaba aún más el arduo proceso de soldadura. Una labor y un producto final que no cuenta con autor porque la obra es colectiva, con la participaron de medio centenar de artistas.

Una expresión del saber colectivo que emergió con toda potencia a lo largo de las semanas de paro, en la cual el autor desaparece entre la participación de la comunidad. Decenas de personas que de manera desinteresada, sin esperar remuneración ni placa alguna, aportaron su saber a lo largo de intensas jornadas de labor. Personas que si no llegaban en la mañana, aparecían en la tarde o lo hacían en la noche, para trasnochar. Todas ellas gentes chéveres y no “de bien” como aclara nuestro curador popular “como en todo proceso hubo bajas, discusiones y peleas que desmotivaban, pero entre nosotros mismos animábamos el trabajo. Aquí todo fue donación, no hubo dineros”. Dicen tener planeada otra obra que acompañe al monumento, una obra de formato aún más grande pero que aún no han decidido erigir, y puede ser que el tiempo oportuno para hacerla realidad ya pasó.

Simbología del antimonumento

En la base del monumento aparece el #13J pues son las raíces del día en que comenzó el proceso de construir esta obra. Se ven unas semillas que dan vida a una enredadera. También destacan las huellas de manos de niños asistentes, pues son la base para una esperanza de cambio. Las piedras y rocas que están en la base son las mismas que utilizaron para defenderse de la “fuerza pública” o como dicen para “volear piedra”. El valor de la comida es fundamental, y está representada entre mazorcas y papas, para revindicar el campesinado colombiano, que alimenta a toda una nación a pesar de un modelo económico que no lo reconoce ni valora su trabajo, pagando por sus productos mucho menos de lo que valen.

El paro valora con suma importancia las ollas comunitarias y en particular a quien cocinó para quienes trabajaron en la obra, allí está doña Rosa quien decidió aparecer retratada con su olla. Se hace la mención a la palabra minga para recordar la forma de organización indígena que revindica el trabajo colectivo, pero la mención es directa al Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– a quien reconocen en su acompañamiento solidario.

La obra cuenta con las figuras de un trabajador, que representa a todos aquellos que participaron en su construcción, junto con un indígena que indica el coraje positivo en medio de la adversidad, acompañados en la parte superior por una abuela que refleja la ancestralidad cuando se adquiere conocimiento por medio de la experiencia y no por academia. Por eso dicen, en esta obra está impregnada por un universo de saber. También aparece una persona mestiza, porque todos somos hijos del mestizaje. Al lado una lechuza, animal que ve muy bien en noche, capaz de enfocarse y trabajar en la penumbra. Y la noche porque ha sido tiempo de lucha por la vida y en ocasiones se ha tenido que correr para conservarla. En esa cortina de oscuridad cayeron algunos de los compañeros.

En la parte superior del antimonumento destaca una whipala, bandera de los pueblos originarios cada uno de cuyos colores representa un factor fundamental de vida: tierra, cultura, energía, tiempo, espacio, comunidad, etcétera. Se impone un cóndor de los Andes, seguido por una pantera a la que todas las primeras líneas quisieron allí integrar por su agilidad. A la que se suma el jaguar de nuestra Amazonía. En el dedo gordo de la mano se encuentran estampadas las palabras unidad, amistad, lealtad y respeto. Entre la enredadera mencionada aparece la misión médica y la comisión internacional de derechos humanos. Especial mención tiene el carro de bomberos, con su vital para proteger la vida de centenares de infantes expuestos a los gases lanzados, hasta envenenar, por el Esmad.

Aparece un capucho entre un paisaje de esperanza que dice en su cabeza PR Lucha, haciendo referencia a Puerto Resistencia, junto al título del libro de Ariel Avila “Por qué nos matan” y el histórico año 2021, complementado con la cifra de los 6402 ‘falsos positivos’, y también el número 1312 –que según nuestro expositor era un código de radio patrulla, pero se desconoce su significado. Sin embargo, dicho número indica lo mismo que A.C.A.B: All cops are bastards “Todos los policías son bastardos”: También aparece el año 1977, en memoria del gran paro cívico y la palabra historia, pues se exige no olvidar. En la parte central del monumento, donde aparece la capucha, la mirada representa a la berraquera del pueblo colombiano, pero también a la incertidumbre. Las palabras unión y paz, junto a la pregunta ¿Y los desaparecidos? Adornado con un colibrí, ave importante para polinizar las plantas y que recuerda que esta es la ciudad de las aves y los ríos. De nuevo la luna y la palabra Colombia Resiste. En los escudos, que no están adornados con rostros, están las frases: Somos colectivo y arte sobre la guerra.

Aparecen los rostros en esténcil de algunos jóvenes caídos: Miguel Ángel Pinto, John Erick Larrahondo, Daniel Steven Sánchez, Dylan Barbosa León, Joan Nicolas Guerrero, Angie Yohana Valencia, Luis Eduardo López Solano, Kevin Agudelo Jiménez, Jhon Alexander Chaguendo que siempre decía “Yo tengo” al punto de apodarlo así, Yinson Andrés Angulo, David Steven Sánchez, Santiago Moreno, Jaime Rojas, Michael Andrés Aranda Pérez, Dadimir Daza Correa, Elvis Vivas, Lucas Villa, María Jovita Osorio, y a quienes fueron omitidos por el olvido, pero no por la desmemoria, a todos los recordamos en nuestro corazones señala nuestro expositor.

Muchos de los escudos allí instalados son originarios de los puntos de resistencia, y en algunos se conserva el tiro de fusil; pero no todos los asesinados cargaban escudos, como es el caso del pelado que andaba con un megáfono y venia de la loma.

Una vez terminada la obra llegó un colectivo de negritudes que querían aportar, pero no encontraron espacio afirmativo entre las docenas que habían sumado sus manos, porque la obra ya había terminado ¿y si no estuvieron desde el comienzo por qué hacerlo al final? Pero pesando en la inclusión les dejaron una parte donde estaba pintada doña Ana, persona en silla de ruedas que viene todos los días al sitio. El casco en lo alto no fue un olvido, allá lo dejó a propósito su antiguo dueño para representar a la clase obrera, ya que esto es del pueblo.

Así, con esta multiplicidad de reivindicaciones, este antimonumento rompe las convenciones típicas de antaño que vanagloriaban signos de barbarie, guerra y colonización. Esta construcción de las propias comunidades les recuerda lo acontecido, un presente vivo. Erigido en acción libertaria, no necesitan de ninguna ley para cuidarlo o decreto para explicar su significado. Puede ser que ahora la institución quiera romperlo o vandalizarlo hasta la destrucción, pero semejante obra demuestra el poder de la memoria que no pueden demoler en la resistencia de nuestros corazones.

Leave a Reply