Nací y crecí en Bogotá, sin embargo, parte de mi historia se teje con el devenir de otras regiones. Mi abuela materna llegó al suroriente bogotano y se asentó en las faldas de los cerros, en el momento en que la ciudad comenzaba a expandirse hacia la montaña, y los y las pobladoras se resistían a perder su origen campesino.

Provenía de Arbeláez, y después de contraer matrimonio con un hombre andariego, decidieron establecerse allí y levantar su “casa lote”, en ese mirador altivo que es el barrio La Victoria. Por ese entonces mi abuela y muchas mujeres mantenían una dualidad identitaria, que implicaba ser trabajadoras de las casas y empresas de la urbe, al tiempo que sostenían tradiciones campesinas, como sembrar parte de su alimentación y lavar en el río.

Allá en esos cerros me perdí una vez. La muerte me llevó consigo, la vi de frente dos veces y tuve que deambular casi tres años, espiritual y físicamente. Decidí irme de la ciudad para habitar territorios “menos adversos” y así alejarme del dolor que me dejó la pérdida de mi padre, cuyo corazón no pudo latir más, y la de tres compañeros de la Universidad Pedagógica, a quienes el conflicto político y armado que persiste en este país asesinó vilmente.

Todo comenzó un fatídico 24 de marzo, cuando no sé qué cosa horrible estalló en la casa de un amigo. Ese día, tres sombras se cruzaron por mis pies mientras caminaba a la parada del bu s que me llevaría al hospital Cardio Infantil, al otro extremo de la ciudad, para visitar a mi padre. Fue él quien me dijo que la universidad estaba en las noticias y que seguro yo conocía a “esos chicos”.

Sí los conocía. Eran compañeros de clase y de sueños. Acabábamos de salir de un paro universitario que le había devuelto al movimiento estudiantil su capacidad de convulsión y sincronía. Eran días de regocijo por la victoria ante la derrota de la Ley 30 y por el auge de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que le demostraba al país la importancia de la defensa unitaria de lo público.

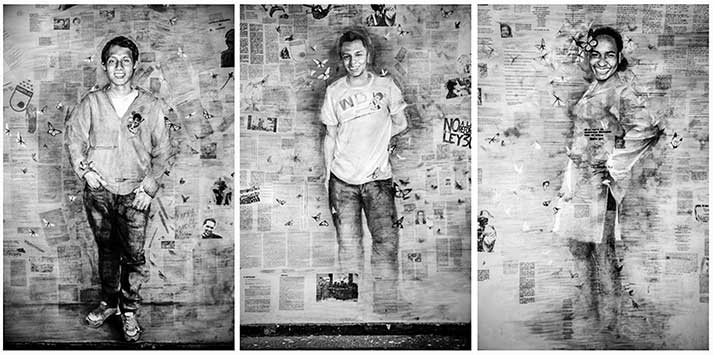

Éramos jóvenes, activos, brillantes, con esperanzas… y nos arrebataron la vida. Oscar, Daniel y Lisaida soñaron con una Universidad para todos y todas, eran comprometidos políticamente con su tiempo, críticos y solidarios. Asesinándolos nos mataron a todos un poco.

A Osquítar lo besé en la mejilla un día antes de su muerte y extrañamente lo vi más alto y con rostro adusto, él que siempre era alegre, tan joven y curioso, apenitas si me dijo algo, y yo sólo respondí con un “nos vemos”. Mucho después entendí que esa era la cara que le estaba plantando a la muerte.

El disímil de la vida. Ese espíritu poderoso que ella representa me confrontó y entonces no quise hablarle, no quise creerle, negué tanto su presencia que solamente hasta hoy mis compañeros aparecen en mi palabra, en este texto y en mi lectura en voz alta.

Dos meses después, un 24 de mayo, la muerte me buscó de nuevo. Llegué a mi casa y subí al cuarto donde tenía el computador que había recuperado de una casa de empeño para continuar con la escritura de mi tesis, una sobre las feministas de los 70. El techo no era techo, sino una suerte de cristales que se ponen para que la luz atraviese, cuando la infraestructura tiene que acomodarse a las adversidades del espacio; así que era un techo, un piso y una ventana.

Cuando miré hacia arriba, todavía con la pesadez de que algo me hacía triste, vi como una sombra oscura sobrevoló la terraza y se hizo notar con el sonido del viento, el cual traía las faldas de la muerte en su lamento.

Bajé al cuarto que habíamos acomodado para mi papá, y estando él en el hospital aproveché para recostarme en su cama y cerré los ojos. Sin saber cuánto tiempo pasó, pero con la seguridad de que no estaba dormida sino divagando en las aguas del inconsciente y el ensueño, vi como una calavera con vestidos negros transparentes sobrevoló mi cuerpo y me levantó de la cama, me llevó a empujones al otro cuarto donde un ser pequeño y con barba me esperaba burlesco; era miedo y repulsión lo que yo sentía por este ser, mientras él me animaba a enfrentarlo, y me golpeaba los flancos, como cuando alguien te busca el lado flaco para hundir sus nudillos y tratas de cubrirlo con lo que te queda del cuerpo, con movimientos indecisos para actuar entre el protegerte y responder. No podía responderle, este sujeto me anudaba la garganta. Solo quería que se fuera, sacarlo de la casa y expulsar su macabra presencia.

Unos meses antes, el hijo de un amigo de mi papá, fallecido años atrás, llegó a la casa porque había soñado que su padre y el mío estaban juntos. Me pareció escalofriante, y tal vez desde ahí supe que la muerte urdía su camino, pero no pude detenerle. Nada es lo suficientemente contundente como para agujerearle la obstinación a la muerte, así que ella nos da claves y nos pierde.

La noche en que esas presencias revoloteaban en la casa a su antojo, mi mamá soñó con el mismo sujeto. Él le disparó tres veces a mi padre en el pecho y no permitió socorro alguno. Mi madre, aunque extrañada, no me contó su sueño sino hasta el día del entierro. Ahí yo ya estaba capturada, mi mente y mi alma joven sin una sola brújula para recobrar el sentido, para significar que el universo entrega y recoge lo suyo, y que nuestra humanidad imberbe no sabe qué responder ante eso, que necesita más espíritu.

Cremado el cuerpo y habiendo vuelto mi madre y yo a las labores de la vida, pasamos donde una tía, quien nos ofreció pollo asado y tinto; antes de sentarnos a la mesa decidimos recostarnos un poquito, así que vimos que mi papá ascendía por un camino que terminaba en una fuente. El ogro pequeño y barbudo lo esperaba, y la cara de mi padre se resignaba ante el encuentro.

Mi madre y yo solemos ver esas cosas, solemos llamarnos con la mente porque ella tiene su distancia de rescate hacia mí, más que calculada. Su magia es la mía y yo heredé con gusto su capacidad de ver cosas que después resultan ciertas.

Así pues, lo que se perdió por un tiempo fue mi masculinidad y mi posibilidad de dialogar con ella. La ciudad no necesitaba una mujer perdida porque su ritmo requiere razones y decisiones tomadas en fracciones de segundo, o un poquito más y se te va la vida. Yo necesitaba parsimonia y entendimiento. Si no me hubiera perdido como lo hice ante la muerte, no tendría esta magia y este absurdo que me permite encontrarme cada tanto, habitando Bogotá nuevamente, desde hace más o menos siete años.

Todavía no piso la Universidad, la merodeo, pero no entro. Todavía me enrarecen los hospitales y el barrio que por última vez vio mi padre. Sin embargo, mi corazón conversa con el suyo cada tanto, y mantenemos esta relación de protección y acompañamiento que solo me puede brindar él, porque mi padre físico y mis compañeros, están muertos y sepultados, siempre.

* Decirle a una mujer que es una perdida es decirle que ha incumplido con todo lo que se esperaba de ella, así que nosotras queremos reivindicar ese perderse de las mujeres, porque han fracturado el molde patriarcal que las acecha. En Relatos de Mujeres Perdidas presentaremos tres historias, en tres tiempos y tres territorios del país: la selva, la ciudad y el páramo, donde las tonalidades del conflicto armado se han sentido en distintos niveles.

Estas narrativas están hiladas como un tritono disonante y subversivo. Esa figura musical se ha considerado siniestra desde el Medioevo, y las mujeres que aquí tejen sus historias, se han hecho cada vez más feministas y más siniestras. En sus historias perdidas encontraron algo de conexión con su identidad y potencia, así que aquí está la segunda entrega.

Ver primer relato en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/37821-una-investigadora-perdida-en-la-amazonia.html

Leave a Reply