Gran revuelo viene causando en el entorno nacional el Proyecto de ley “Por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, iniciativa legislativa del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sin adentrarnos aún en las propuestas concretas que trae el proyecto de ley para lograr la pretendida humanización, podríamos decir en términos generales que cumple el sueño del penalista académico que cimentado sobre las bases del teorema de Beccaria en el capítulo denominado conclusión, expresa: “teorema general muy útil, pero poco conforme al uso, legislador ordinario de las naciones, esto es: para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las Leyes”, formula casi matemática que se repite en los cursos de derecho penal a todos los abogados que reciben nociones mínimas en el área, así no se trate de su especialidad. Teorema que evaluado, todos repetirán a pie juntillas, y que prometen defender en sus glosas escritas independiente del rol que la vida profesional les deparará, más aún en el ejercicio del área penal, es decir, independiente de si asumen el rol de Juez, Fiscal, Defensor o Ministerio Público, todos han de tener claro que se luchará por sostener en la realidad un discurso de aplicación de garantías mínimas para el ejercicio del derecho penal por parte del Estado contra el ciudadano.

En realidad, todo termina siendo un debate aspiracional entre el discurso y la realidad, entre el ser y el deber ser del derecho penal, entre mi rol y la necesidad de aplicar el derecho penal a conveniencia de una estadística, de un resultado, de una buena calificación funcional, de modo que la manida frase que el derecho penal es la “ultima ratio”, es decir, el último mecanismo del que debe disponer el Estado para el control social, precisamente porque es el mecanismo de control más gravoso del que dispone el mismo, tanto que puede limitar la libertad de un ciudadano hasta por 60 años en el caso colombiano, es solamente eso, una frase, una de esas para enmarcar, una frase para un memorial de un defensor, una frase para un académico del derecho penal.

La lógica del día a día del derecho penal remplaza el concepto de “ultima ratio”, por “prima ratio”, más funcional al sistema social. Los políticos quieren más derecho penal que les signifiquen más votos, los aplicadores quieren más derecho penal que inocuizen seres humanos, que los manden a cárceles –condicionadas por el repetido estado de cosas inconstitucional al que se ha referido ya en varias ocasiones la Corte Constitucional–, el pueblo en general (que parece desconocer que ese derecho penal “prima ratio” en lo fundamental es para él) quiere más penas, más altas, más truculentas, que todo sea delito, que existan menos garantías.

Como destaca, de una u otra manera hacen carrera las expresiones de Bukele, Presidente salvadoreño en ejercicio, quien considera que el discurso de los derechos humanos (de las garantías) no es un discurso para los “malos”, que los “malos” no tienen derechos. Así, de alguna manera triunfa la apología del derecho penal del Enemigo, promocionado por el famoso autor alemán Ghunter Jacobs.

Una consideración, inicial, entre la realidad y el discurso académico, necesaria de resaltar para poner en primer plano de discusión la doble moral que rodea toda esta discusión, porque los penalistas académicos abogarán por las garantías, los defensores en su soledad repetirán los principios, y entre el pueblo lego –y la dominación de los medios masivos de comunicación–, pedirán más pena, más delitos, más prisión y menos garantías.

Es por ello, que el proyecto que desglosaremos en sus aspectos sustantivos a continuación, es una propuesta polémica que pone a prueba la doble moral de los detentadores del poder, los mismo que defienden desde otras esferas que el derecho penal no es posible humanizarlo, partiendo para ello de una base altamente equivocada: el procesado o el penado (esto es, incluso, el vencido el juicio y declarado culpable) no es un sujeto de derechos, pierde su condición de ser humano.

Los aspectos sustanciales del proyecto de reforma

La duración de las penas

Rebajar en 10 años la pena máxima hoy vigente, pasando de 60 a 50 años para determinados delitos. Una pena alta que, incluso, algunos académicos –al referirse a la hoy en aplicación, han valorado como una pena perpetua. En efecto: quien sea condenado a tan alta pena tendrá en el momento de cometer el delito más de 18 años, que sumados a 60 bajo encierro, mal vividos por la evidencia de hacinamiento, mala alimentación, inseguridad interna, presión sicológica, etcétera, lo llevarán a un estado de vejez digna, con lo cual el resultado de esas décadas así vividas tendrán un final casi seguro: muerte bajo barrotes

Esta pena hasta de 50 años solo podría ser aplicable en los casos de concurso de delitos, pues en los casos de delitos individualmente considerados la pena máxima no podría superar los 40 años de prisión. Aspecto que parte de un principio del derecho penal clásico de racionalidad en la pena, en su proporcionalidad entre el delito y la pena, aspecto defendido por Beccaria hace ya más de 270 años, y que pese al paso del tiempo y la evidencia empírica, a muchos les cuesta defender y sobre todo aplicar.

Ampliación de la base para medidas sustitutivas a la prisión intramural

Que la prisión domiciliaria pueda ser concedida por delitos cuya pena sea inferior hasta 12 años de prisión, duplicando el término actualmente estipulado en 6 años, resulta más que lógico ante el inflacionismo penal ya que muchos de los delitos de alto impacto tendrán siempre penas que superen los 6 años de prisión y aún con preacuerdos realizados por las partes se ven obligados a una detención intramural, realidad que atomiza aún más el deficiente sistema carcelario. El proyecto también amplia la posibilidad que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumpla en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena, bajo requisitos expresados en el mismo proyecto que apuntan claramente a una descongestión del sistema carcelario.

La suspensión de la ejecución de la pena en una sentencia de primera, segunda o única instancia, podrá realizarse en penas de prisión que no excedan de 6 años aclarando, de una vez, que el juez podrá hacerlo teniendo en cuenta solo el requisito objetivo, esto es la calidad del delito y la cantidad de la pena, dejando al margen consideraciones subjetivas que, una y otra vez, hasta el cansancio, la defensa se ha cansado de denunciar en el actual sistema penal por ser la talanquera para la concesión de los beneficios, talanqueras que facilitan que los jueces tengan siempre la excusa perfecta para no otorgarlos, haciendo así otro juego negativo al sistema, actuar que no favorece para nada la descongestión.

Para efectos de la concesión de la libertad condicional, el citado proyecto de Ley establece claramente como requisito preponderante y de corte objetivo el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, y omite referencia alguna a cualquier requisito subjetivo o de doble incriminación como la gravedad del delito, o la supuesta peligrosidad del sujeto, es decir, elimina lo que ha sido panacea para los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para negar a diestra y siniestra la concesión de la libertad condicional, pues para ellos la gravedad del delito y la peligrosidad del sujeto siempre son un obstáculo insuperable, lo que coadyuva a que las cárceles estén como están.

En este mismo sentido se propone la reforma del artículo 68 sobre la prisión o detención domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave, objetivando al máximo sus requisitos y al sometimiento de los conceptos medico legales de expertos que permitan que en tales condiciones el procesado o penado pueda contar con garantías de dignidad para el ejercicio natural de su derecho a la salud, de estar bien o de contar con los tratamientos mínimos y necesarios que no puedan ser brindados o garantizados en un centro de reclusión.

En este punto, valga resaltar, no se hace más que actualizar reglas mínimas de tratamiento de las personas privadas de libertad que se pregonan desde los tratados multilaterales suscritos y ratificados en la materia.

La racionalización de los delitos en el Código Penal

Como es lógico, conforme a la medida de 50 años como máxima duración de la pena propuesta, deben adecuarse las penas de los delitos que, como los del homicidio o feminicidio –en sus modalidades agravadas– pueden llevar a condenas hasta de 60 años.

En este orden de ideas, también se derogan delitos que no tienen mayor trascendencia sistemática dentro de la regulación penal, dado la intensión de protección, más de sentimientos que de verdaderos bienes jurídicos garantizables por el derecho penal, como lo son los delitos de sentimientos religiosos, injuria y calumnia, inasistencia alimentaria, alteración del estado civil, emisión y transferencia ilegal de cheque, elección ilícita de candidatos y aceptación indebida de honores.

Todo ello acorde con la cacareada enseñanza académica del principio de intervención mínima, según la cual no todo tiene que estar en el Código Penal, máxime cuando, desde la subsidiariedad del derecho penal este interviene cuando otros mecanismos legales han fracasado, y ya se sabe que algunos de estos delitos ya tienen trascendencia sancionatoria desde la ley civil o electoral haciendo innecesaria la repetida amenaza del derecho penal.

La racionalización en el procedimiento penal

Importa que las penas privativas de la libertad se reduzcan en su intensidad tanto para los condenados como para los procesados; desde este punto de vista se insiste en la racionalización de la detención preventiva intramural a partir de la imposición de la medida de aseguramiento, procurando que se respete el término máximo de un año, prorrogable solo por un año más para circunstancias excepcionales. En este mismo sentido amplía las causales que implican la concesión de la sustitución de la detención preventiva intramural por la detención domiciliaria, elimina parte de la lista de delitos que exigen la aplicación de la medida intramural, y elimina restricciones para la aplicación de la libertad provisional, algo más que lógico bajo una política criminal de humanización del derecho penal.

Alejar al sistema penitenciario del Estado de cosas inconstitucional

La cotidianidad de violación de los derechos humanso más elementales en los presidios colombianos ha obligado a la Corte Constitucional a pronunciarse reiteradamente sobre el Estado de Cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.

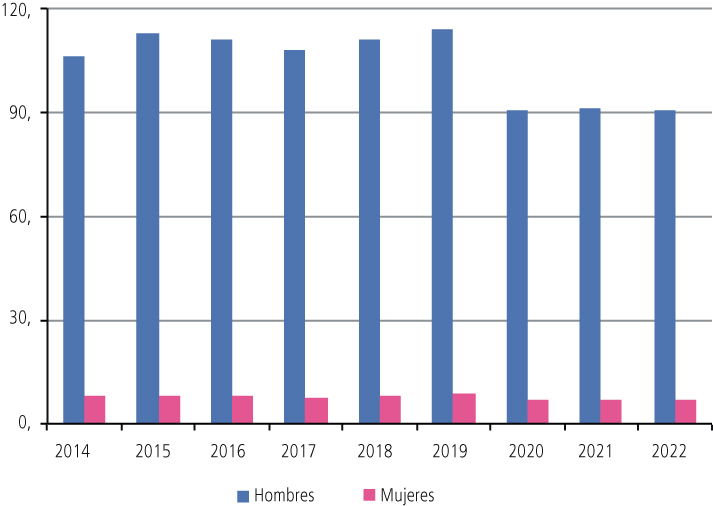

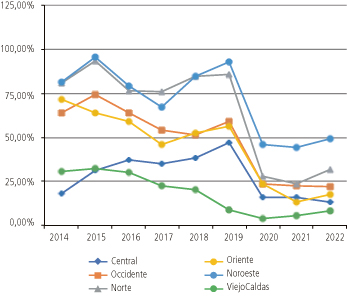

El insuperado hacinamiento (ver gráficos y tabla) que se vive en ellas ha demostrado que este tiene sus raíces en la deshumanización o la cosificación de los seres humanos al interior de los centros penitenciarios. Realidad tenida en cuenta por el proyecto de reforma acá considerado; de ahí que sus ejes en tal materia versen alrededor de la dignidad humana como principio fundante, reiterando una separación (desde siempre considerada pero no cumplida) tajante que deberá hacerse entre las cárceles para detención preventiva y aquellas para condenados, con sus diferentes fases de clasificación dentro del tratamiento penitenciario y la posibilidad de ampliación de beneficios administrativos según la fase en la que se encuentre el penado, estableciendo cuatro fases de preparación para libertad, es decir, pensar realmente en la resocialización, es decir, que el condenado pueda superar diferentes fases que le permitan recuperar su libertad dentro del mismo tratamiento penitenciario, de modo que a los tradicionales beneficios de permiso hasta por 72 horas, o salida los fines de semana, se suma el novedoso beneficio de libertad preparatoria conforme a la fase de ejecución de la pena bajo los principios del sistema progresivo, que le permitirán al condenado en esta fase a ausentarse del centro penitenciario con la obligación de presentarse regularmente en él, mientras cumple por fuera actividades de educación, trabajo o participación social.

No hay que olvidar, entodo caso, que si la pretensión del castigo carcelario es la resocialización del sujeto catalogado como delincuente, lo antes proyectado es apenas lígico. Pero, no sobra recordar, que en muchas ocasiones las causales motivantes del delito son de estructura social, de injusticia, de negación de derechos fundamentales, entre ellos al trabajo, a educación, a vivienda, etcétera. Es decir, mientras la negación de vida digna, que es estructural, no sufra una transformación, los motivantes del delito estarán vivos y, por tanto, la resocialización permanecerá como una quimera.

Síntesis y doble moral interpretativa

Resumido a groso modo los ejes sustantivos de las propuestas de reforma para la humanización, puede observarse claramente que obedecen al ideal académico de una justicia penal digna, de una política criminal más articulada y de una clara humanización que implique la posibilidad de superación de las condicionantes que han alimentado el estado de cosas inconstitucional en esta materia, por lo cual el primer juicio general frente a la propuesta de reforma es absolutamente positivo, porque recoge lo planteado desde la academia por autores que proceden desde la época de la Ilustración (insistimos con Beccaria) pero que ha sido expuesta a la doble moral de un pueblo manipulado por quienes detentan el poder y, como parte de ellos, por los medios masivos de comunicación y su propósito de malformación de la conciencia social: además por la doble moral de los mismos dignatarios del conocimiento penal, quienes predican garantías pero aplican y suplican por las antigarantías, y le venden a la sociedad de manera perniciosa la idea que con esta reforma se eliminará el código penal, cuando en un 95 por ciento permanecen los mismos delitos y se propone eliminar los más superfluos; además, causan alarma con el supuesto que se enviará a todos los presos a sus casas o a la calle, cuando simplemente se pretende aplicar las reglas objetivas con relación a la pena, para que la gran mayoría no esté a merced de la subjetividad de los aplicadores. He ahí la doble moral: Un derecho penal para malos, sin garantías, sin derechos, que solo se puede humanizar para los buenos, pero entonces: ¿quiénes son los buenos sujetos para el Derecho Penal?

Una manipulación de la opinión pública, estimulada en lo más profundo de sus entrañas con el ideal de un castigo que destruya al preso, que garantice en todo momento que huela a preso, una mentalidad de castigo y no de resocialización, así este ideal haya demostrado a lo largo de la historia su imposibilidad en una sociedad que se soporta y prolonga las causas más profundas que llevan al delito: la injusticia social en primer lugar.

Esperamos desde esta orilla que la reforma sea efectivamente presentada, discutida y que la humanización de la política criminal desde el derecho penal, sea una realidad y deje de ser fantasía académica.

Para suscripciones

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/search&search=suscrip%20desdeabajo

Leave a Reply