En esta etapa de la Pandemia del covid-19, la constante observación de noticias ha despertado mi interés no solo en el seguimiento y evolución de cómo los Gobiernos del mundo abordan y enfrentan el desafío de contener la propagación del virus, los diferentes mecanismos de prevención, las estrategias para evitar el colapso de los sistemas de salud, y de otro lado, los escenarios futuros y posibles postpandemia.

Partamos del postulado que en este periodo de crisis es necesario abandonar sí o si, el discurso bélico, el cual una vez aplanada la curva de contagios, al menos en los Estados Unidos, se generará como un sofisma distractor. Donald Trump empezará a materializar y fundamentar sus acusaciones contra el gobierno de China y China a su vez tratará de demostrar que el virus fue producido en una base militar americana, distrayendo a la sociedad de lo realmente relevante postpandemia.

Los Gobiernos una vez superada en una primera fase la crisis, deberían de inmediato asumir las causas ambientales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colocarlas también en la agenda política, esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y ecoeconómico.

El 2020 ha patentizado la encrucijada civilizatoria en curso. Frente a nuevos dilemas políticos y éticos, nos permite repensar la crisis económica y climática desde una nueva óptica, tanto en términos multiescalares (global/nacional/local) como en ámbitos geopolíticos (relación norte/sur bajo un nuevo multilateralismo). Creo que todo se reduce a formular dos posibles escenarios: O bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma de la ética del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales; de políticas públicas orientadas a un «nuevo pacto ecosocial y ecoeconómico», que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental.

Las crisis y las revoluciones, no hay que olvidarlo, también generan procesos de «liberación cognitiva», toda revolución y toda crisis siempre han generado ganancias incalculables para la sociedad. En la mayoría de los casos las ganancias esperadas son distantes de los objetivos y sentidos que motivaron dichos movimientos. Esto hace en gran medida posible la transformación de la conciencia de los potenciales afectados; esto hace posible, también, superar el fatalismo o la inacción y tornar viable y posible aquello que hasta hace poco era inimaginable.

Esto supone entender que la suerte no está echada, que existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos lleve a la inacción o a la paralización, como el trinomio (cuarentena-miedo-parálisis), pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando. Lo peor que podría suceder es que, como salida a la crisis sistémica producida por esta emergencia sanitaria, se profundice «el desastre dentro del desastre». Debemos partir de la representación de que estamos en una situación extraordinaria, de trance sistémico, y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa.

En esa línea, varios expertos en el mundo consideran que ciertas puertas deben no abrirse (por ejemplo, no podemos aceptar una solución como la de 2008, que beneficie a los sectores más pudientes, corruptos y contaminantes), y otras que deben abrirse más y potenciarse (un Estado que valorice el paradigma de la ética cuidado y la vida), tanto para pensar la salida de la crisis como para imaginar otros mundos posibles. Se trata de proponer salidas a la actual globalización, que cuestionen la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestionen una idea de sociedad y vínculos sociales marcados por el interés individual, que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de «autonomía». En mi opinión, las bases de ese nuevo lenguaje deben ser tanto la instalación del paradigma del cuidado como marco sociocognitivo como la implementación de un gran pacto ecosocial y económico, de ámbito nacional y global.

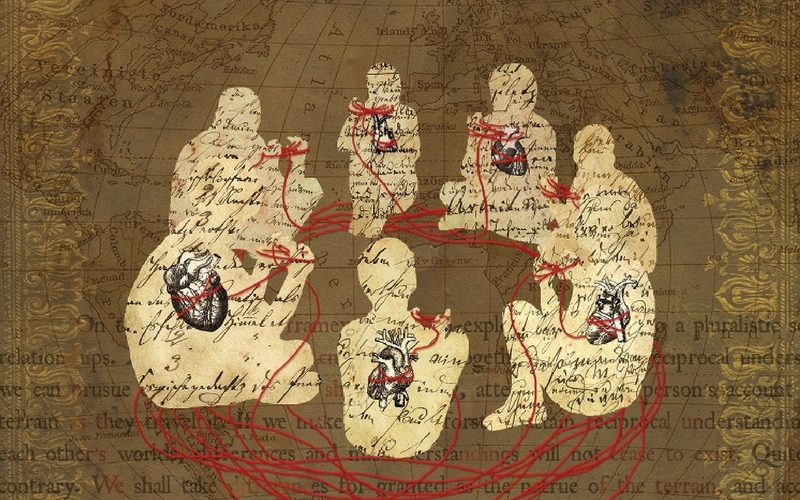

En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Como manifiesta Maite Pérez Echarri “Solo aquel que comprende que es incompleto, indigente y vulnerable es capaz de cuidar”. La ética del cuidado puede ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de «autonomía» que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia; a colocar en el centro nociones como la de interdependencia, reciprocidad y complementariedad.

Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y, más aún, configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo, con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza.

En este contexto de tragedia humanitaria a escala global, el cuidado no solo doméstico sino también sanitario como base de la sostenibilidad de la vida cobra una significación mayor. Por un lado, esto conlleva una revalorización del trabajo del personal sanitario, mujeres y hombres, médicos generales, internistas, infectólogos, epidemiólogos, enfermeros, conductores de ambulancia, camilleros, en fin, el conjunto del cuerpo humano de trabajadores de la salud, que afrontan el día a día de la pandemia, con las restricciones y déficits de cada país, al tiempo que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado y asistencia. Por otro lado, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la relación que existe entre salud y ambiente, con vistas al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravamiento de la crisis climática. Hay que pensar que la medicina, pese a la profunda mercantilización de la salud a la que hemos asistido en las últimas décadas, no ha perdido su dimensión social y sanitarista, tal como podemos ver en la actualidad, y que de aquí en más se verá involucrada directamente en los grandes debates societales y, por ende, en los grandes cambios que nos aguardan y en las acciones para controlar el cambio climático, junto con sectores ecologistas, feministas, jóvenes y pueblos originarios.

En el contexto de esta pandemia, ha habido algunas señales. Por ejemplo, Chris Stark, jefe ejecutivo del Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido (CCC), sostuvo que la inyección de recursos que los gobiernos deben insuflar en la economía para superar la crisis del covid-19 debe tener en cuenta los compromisos sobre el cambio climático, esto es, el diseño de políticas y estrategias que no sean solo económicas sino también un «estímulo verde». En Estados Unidos un grupo de economistas, académicos y financistas agrupados bajo la consigna del estímulo verde (greenstimulus) enviaron una carta en la que instaron al Congreso a que presione aún más para garantizar que los trabajadores estén protegidos y que las empresas puedan operar de manera sostenible para evitar las catástrofes del cambio climático, especialmente en una economía marcada por el coronavirus.

Varios académicos proponen pensar en términos de un gran pacto ecosocial y económico. Sabemos que, en nuestras latitudes, el debate sobre el Green New Deal es poco conocido, por varias razones que incluyen desde las urgencias económicas hasta la falta de una relación histórica con el concepto, ya que en América Latina nunca hemos tenido un New Deal, ni tampoco un Plan Marshall. Así que, no hay en América Latina un imaginario de la reconstrucción ligado al recuerdo del Plan Marshall (Europa) o el New Deal (Estados Unidos). Lo que existe es un imaginario de la concertación social, en el cual la demanda de reparación (justicia social) que tanto auge y renombre tuvo en el proceso de paz colombiano, continúa asociada a una idea hegemónica del crecimiento económico, que hoy puede apelar a un ideal industrializador, pero siempre de la mano del modelo extractivo exportador, el agronegocio y a la minería a cielo abierto. La presencia de este imaginario extractivista/desarrollista poco contribuye a pensar las vías de una «transición justa» o a emprender un debate nacional en clave global del gran pacto ecosocial y económico. Antes bien, lo distorsiona y lo vuelve decididamente peligroso, en el contexto de crisis climática.

De lo que se trata es de construir una verdadera agenda nacional y global, con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa. Esto exige sin duda no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de un diálogo norte-sur, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad.

Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. El debate y la instalación de una agenda de transición justa pueden convertirse en una bandera para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas. La pandemia del coronavirus y la inminencia del colapso abren a un proceso de liberación cognitiva, a través del cual puede activarse no solo la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida, sino también la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas (sociales, étnicas, feministas y ecologistas), todo lo cual puede conducirnos a las puertas de un pensamiento holístico, integral, transformador, hasta hoy negado.

Referencias.

- Henri Acselrad: «Movimiento de justicia ambiental. Estrategia argumentativa y fuerza simbólica» en Jorge Riechmann (coord.): Ética ecológica. Propuestas para la reorientación, Nordman, Montevideo, 2004.

- David Schlosberg: «Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario» en Ecología Política, 18/6/2011.

- Ramón Fernández Durán: «Fin del Cambio Climático como vía para ‘Salvar todos juntos el Planeta’» en Ciudades para un Futuro más Sostenible, 2010.

- Carosio, A., «La ética feminista: más allá de la justicia», Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 12, nº 28, junio 2007.

- Koggel, C., y Orme, J. «Care Ethics: New Theories and applications», Ethics and Social Welfare,Vol. 4, nº 2, 2010, pp. 109-114, p. 109.81.

Por: Daniel Nicolás Cabral Bonilla[1]

[1]Magister en Dirección de Personas y Recursos Humanos. Universidad de Barcelona – España, Magister en Direccionamiento Estratégico de la Organizaciones. Universidad de Barcelona y EAE (Escuela de Administración de España). Barcelona España. Colombiano, residente en la ciudad de New York.

Leave a Reply