Una región históricamente olvidada, vuelve a estar en el radar nacional por el paro armado decretado por Eln en la región del río San Juan. Más allá de la presencia militar y los fracasados intentos de diálogo de paz, la pobreza extrema y el abandono estatal persisten en el departamento. Comunidades locales denuncian complicidad entre actores armados y fuerzas del Estado. La esperanza de cambio se desvanece ante la falta de soluciones concretas y el aumento del control paramilitar.

El pasado 15 de febrero el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en un comunicado anunció un paro armado de 72 horas en el departamento, del 18 al 21 de febrero, anotando: «la invisibilización del régimen de la grave situación humanitaria en el departamento del Chocó y frente a las mentiras de las empresas de la información que pretenden esconder la verdadera razón del avance paramilitar». Este emplazamiento entró de inmediato en el radar nacional.

El Chocó, como otras regiones marginales del país, solo es tenido en cuenta como un punto en un radar cuando hay crisis sociales, humanitarias o episodios de violencia. Su más reciente impulso emitido es captado por la inerte opinión pública y el gobierno central de turno. Ojalá se tratara de un verdadero radar y este solo estuviera emitiendo ráfagas cortas de ondas electromagnéticas. No. Son disparos los que se anunciaban.

Ante el anuncio del paro armado, el establecimiento prendió alarmas, como si se tratara del hallazgo de un gigante dormido en una caverna, y desplegó su batalla narrativa sobre el suceso en curso. «El Eln ha utilizado la palabra paro para generar zozobra e intimidación en la población […]. Esa narrativa busca venderle a la población que esa percepción genera el caos, pero realmente la palabra que debemos utilizar aquí es constreñimiento», dijo en medios el General William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército con sede en la ciudad de San Francisco de Quibdó, Chocó.

Dentro del posicionamiento en el radar y su confusión narrativa no se quedan atrás las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas por el gobierno como: Clan Úsuga, Clan del Golfo y demás nombres que según Milena Yepes y Jonathan Melo, investigadores de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tienen: «la finalidad de desviar narrativamente su identidad y ubicarlas únicamente como narcotraficantes puras y duras, desligándolas de cualquier relación con el Estado y el sector empresarial»1. Estructura paramilitar ahora reconocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y Ejército Gaitanista de Colombia y Venezuela (Egcv).

«Chocó: un caso crítico de violencia y desplazamiento», así tituló un comunicado la Defensoría del Pueblo, fechado el 16 de febrero, en su aparte sobre la situación, dice: «desde el 4 de febrero, la subregión del San Juan ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y el llamado “EGC”, Clan del Golfo, que busca su expansión territorial en la zona. Por primera vez, hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias “Mordisco” quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN».

Ondas sociales también llegan al radar. Santiago Mera, representante legal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en entrevista con desdeabajo y denotando una profunda preocupación sobre la crisis, expresó:

“Inicialmente se acordó en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN que fuera esta reconocida como una zona de priorización para la aplicación de los alivios humanitarios. Esto se planteó para la región del bajo Calima, del San Juan y del litoral San Juan, ubicadas en el Sur del Chocó, límite con Buenaventura, zona en disputa por el ELN, el EGC y la fuerza pública, región a la cual también entrando la columna Jaime Martínez de las disidencias Farc”.

Unas y otras ondas chocan entre sí, opacando la pantalla del radar. Una proveniente del General William Caicedo desdice la versión acerca de la entrada al sur del Chocó de la columna móvil Jaime Martínez: «esa intención se generó en el ambiente […] cuando la escuché traté de corroborarlo y el servicio de inteligencia nos dice que no es verdad».

Pese a ello, la realidad es compleja, lo que lleva a las Fuerzas Armadas de Colombia a desplegar una acción ofensiva en este departamento, en especial en el Medio San Juan, a cargo de la Décima Quinta Brigada, para mitigar el impacto de las confrontaciones armadas que se registraron del 5 al 8 de febrero del 2025 entre el Eln y Clan del Golfo, días antes del anunciado paro armado.

Es una disputa intrincada, tanto militar como mediática. Da cuenta de ello un comunicado del Eln en el que específica: «los anuncios del envío de 340 militares a la subregión del San Juan y la llegada del barco de la armada con sus lanchas de combate son solo publicidad engañosa. Caseríos como Dipurdu, San Miguel, Negria y Noanamá tienen presencia permanente del ejército durante los últimos 3 años, pero no realizan operativos contra el paramilitarismo». Aún así para el 10 de marzo, según la comunicación castrense, se realizó el último comité territorial extraordinario de justicia transicional en el municipio de Andagoya o Medio San Juan, en el que: «verificaron las condiciones dignas de seguridad donde dieron la favorabilidad de retorno a las familias desplazadas, con el propósito de continuar con las operaciones militares protegiendo la población civil con la presencia del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana».

Con mirada desde el margen y con retrovisor, los investigadores María Alejandra Grillo y Juan Pablo Guerrero cuentan que: «tras la salida de las Farc significó el reposicionamiento de nuevos actores y con ello un nuevo proceso de disputa sobre las territorialidades […]. La recomposición del escenario de confrontación armada dejó en el tablero a la gran mayoría de municipios del Chocó como zonas de disputa armada entre las AGC y el Eln»2. En el reciente paro armado en la región, según información del Ejército colombiano, las zonas en disputa son: Quibdó, Medio Baudó, Animas, Novita, Bajo Baudó, Istmina, Medio San Juan y Sipí (ver mapa 1).

Comunidades atrapadas: abandono estatal, control paramilitar y guerrillero

Estamos ante una disputa militar, comunicacional, política, social, a todo dar. Tratando de adentrarse en ella, desdeabajo logró entrevistas con distintas lideresas y líderes del Pacífico, de la región y del país, y que prefieren mantenerse en el anonimato. Sus relatos dejan en evidencia un control social y territorial del autodenominado EGC –conocido oficialmente como Clan del Golfo–, en disputa con el Eln entre el norte del Valle y sur del Chocó.

«Desde la firma en noviembre de 2016 se inició una presencia permanente dentro de los territorios del Atrato Medio y Bajo con la complicidad de la Infantería de Marina, que supuestamente ejercía acciones de control en nuestro Atrato. Empezaron a realizar el control que ya tenía desde 2006 en Unguía, Acandí, parte de Juradó. Y en Córdoba y Necoclí, Arboletes. La firma de paz con las viejas Farc solo sirvió para la expansión del paramilitarismo con nuevas formas. Nos dijeron: “no los vamos a matar”, empezaron a ingresar incluso firmantes de la paz. Desde ahí vivimos en silencio, las organizaciones debemos hablar con ellos, y han corrompido a muchos líderes y lideresas. Eso de la paz empezó a funcionar desde la pandemia. Muchas comunidades logramos parar la violencia sexual, el reclutamiento y ponerles límites. Los militares solo veían. Acá empezaron a montar carreteras, alumbrado y el gobierno nada», contó un líder de la región.

A esta mirada de la realidad le da fuerza una lideresa: «Las mujeres logramos parar la violencia sexual en nuestras comunidades, y logramos mostrarle a los de las EGC que nuestros hijos necesitaban oportunidades fuera de la guerra. Exigimos que respetaran nuestro voto por Petro y lo hicieron. Vimos que el camino era dialogar. Los militares ni la policía hacen nada. Ellos les apoyan, y cuando no les apoyan es porque les hacen trampas y los matan. Es más, hemos visto torturas de los del gobierno a los que apoyan al grupo armado. Ahí es que uno abre los ojos y dice: «que Estado tan corrupto».

Estamos ante un territorio en donde no solo despliegan fuerzas y se baten distintos grupos armados, sino que sus habitantes sobrellevan injustas condiciones de vida. La pobreza es uno de los coletazos por el desdén económico-social estatal, vigente en la región, realidad evidente en la línea de pobreza monetaria. Según boletín del Dane sobre el tema, el departamento que en el 2023 presentó la línea de pobreza monetaria más alta fue Bogotá D.C. con $592.369 y uno de los departamentos más bajos fue Chocó con $356.167.

Esto quiere decir que una familia de cuatro personas se considera en situación de pobreza monetaria en Bogotá D.C. si el ingreso del hogar está por debajo de $2.369.476, mientras que una familia del mismo tamaño sería considerada en igual situación en el Chocó si su ingreso es menor a $1.424.668. Además, el boletín registró la incidencia de la pobreza monetaria que mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico. En el Chocó, la incidencia de la pobreza monetaria alcanzó al 67,7 por ciento de sus habitantes en 2023, la más alta del país.

Hay que agregar que el coeficiente de Gini en 2023, el departamento del Chocó presentó a nivel nacional el indicador de mayor desigualdad, con 0,589. Todo esto conlleva a que, por ejemplo, algo como la corrupción y la poca presencia de la institucionalidad lleva a que el Estado este presente y representado, en lo fundamental, por la institucionalidad armada (las FF.AA) que maniobra para que uno y otro territorio no pierda la bandera nacional. Así lo deja en evidencia el siguiente testimonio:

«Muchachos que están en el grupo nos han dicho que los que narcotrafican son algunos militares y empresarios pero que decir eso es morir. Que ellos quieren brindar seguridad a las comunidades porque el gobierno es incapaz de hacerlo, de mejorar la vida de la población. Tenían mucha esperanza en este gobierno y todo se ha ido cayendo. Hoy ellos, ante esa frustración, se proyectan como un poder que ejerce un gobierno en lo local y lo regional, que acuerdan con empresarios. Por estas tierras pasas políticos y cuadran. Eso no es un secreto. Acá viene mucha gente. Nosotros esperamos que la paz fuera dialogada, así fue al comienzo, ahora esto se volvió solo tristeza. El país de Bogotá no entiende de qué hablamos. Nada cumple el gobierno y ellos sí van haciendo. Esto es una vergüenza. Votamos por el Cambio y solo desprecio hemos vivido. Acá solo reconocen nuestra tragedia las iglesias y una que otra ONG, y el anterior Comisionado, hombre de estos y otros territorios de Colombia, lo sacaron a las patadas. Esperanza nada. Esperanza nosotros mismos. Las EGC van a seguir creciendo y seguramente el Pacto Histórico o los demás que se les asemejen no lograrán la votación del 2022, y llegarán otros partidos. Si la paz sigue como va, que ya no tendrá cómo enderezarse, esto será peor».

En el inicio de este marco de la política de Paz Total, Iván Danilo Rueda asumió como Alto Comisionado para la Paz, desde el 7 de agosto de 2022, dejando sus funciones el 22 de noviembre de 2023 a cargo, entre otros, de las conversaciones tanto con el Eln como con el EGC. Sobre el particular, una voz líder desde la región recordó:

«Con el Colmisionado Rueda logramos avanzar en las propuestas de paz con las EGC, estábamos seguros que dialogar era el camino, vimos saboteos y trampas del propio gobierno que le hacían zancadillas y enviaban mentiras. Algunos militares y policías hacían trampas, también. El camino humanitario que trabajamos con quién fue el Comisionado y la propuesta de paz la echaron a la basura […]. El gobierno se hizo el de la vista gorda y el presupuesto de la paz se lo llevaron a Nariño, a Comuneros del Sur. Tanta mentira y falsedad con nosotros y con la realidad trae más guerra».

Ojalá se despeje el camino y en los territorios se recupere algo de tranquilidad. Recientemente, por medios de información, se conoció que desde el 3 de febrero el gobierno nacional y delegados del EGC empezaron, de nuevo, acercamientos exploratorios de negociación. El vocero del Gobierno, Álvaro Jiménez, dijo que durante la reunión exploratoria se plantearon temas de transformación territorial y que se evaluaron los caminos para darle fin a la estructura criminal. Según información del Ministerio de Defensa, este grupo pasó de tener 3.378 integrantes en 2017 (tanto hombres en armas como redes de apoyo) a 7.062 en 2024, consolidándose como el grupo armado ilegal con más número de miembros en el país3.

El pueblo Wounaan viviendo en confinamiento

«Se vive diariamente con zozobra. Desde hace dos décadas o más el Chocó ha sido un territorio de confrontación. El desplazamiento interno muchas veces se da por el enfrentamiento entre Eln y EGC. Programan paros armados en defensa de los pueblos indígenas, según dicen ellos, pero para nosotros es lo contrario, no son para el beneficio de la población, se mueren niños mientras van hacia los centros médicos porque no permiten los pasos de los pacientes en los botes», dijo Víctor Carpio del Resguardo Indígena de Jagual y Marcial de Riosucio y representante legal de Woundeko –Asociación Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan– conformado por 23 resguardos indígenas en 54 comunidades ubicadas cerca a municipios del Chocó como Riosucio, Juradó, Bajo Baudó, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan.

Mientras está en confinamiento el pueblo Wounaan pierde sus cosechas y los tiempos para sembrar sus productos de pancoger. No van de pesca ni a cacerías. No pueden ejercer su autonomía. Sobre esto dijo Víctor: «Los derechos humanos de los pueblos indígenas no son buenos, están prácticamente diezmados […] Queremos fortalecer nuestra gobernabilidad propia a través de nuestra guardia indígena, como defensores del medio ambiente y los recursos naturales. Que el gobierno y los grupos armados al menos nos puedan brindar esa oportunidad para ejercer autonomía y reivindicar todos nuestros derechos desde el punto de vista milenario o la ley de origen».

Algunos de los territorios donde habita este pueblo están en disputa por el control de economías ilícitas, corredores de exportación, deforestación y minería ilegal. Sobre esto último, Víctor contó: «Sí, llega gente ajena a nuestro territorio para explotar con retroexcavadoras dañando nuestra tierra. Esto también por la falta de oportunidad por toda esta violencia que se vive en nuestra región. La comunidad pues muchas veces hace compromisos, pero no es una explotación a gran escala, mucho menos que ellos tengan toda la autonomía para dañar o destruir. Es un acuerdo en el que muchas veces la comunidad se equivoca. No son todas, solo por ahí dos comunidades. Pero en términos generales el Wounaan no es minero».

Para marzo de 2025, según la plataforma virtual de la Agencia Nacional Minera (ANM), hay 27 contratos de concesiones mineras en el Chocó. 15 en el municipio del Carmén para la Minera El Roble S.A. y 12 concesiones en Istmina para Comercio y Desarrollo C&M Project S.A.S. Aún así, no se tiene cálculo exacto sobre la explotación ilegal de oro, que según un informe de la ONU de 2019, el 66 por ciento de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro en Colombia son explotadas por minería ilegal4.

El llamado de Acadesan

Felipe Martínez es actualmente el representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), compuesto por 72 comunidades afrocolombianas ubicadas en municipios, como Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y Litoral del San Juan, nos comparte que cuentan con dos problemáticas grandes. La primera, el territorio que habitan las comunidades que integran Acadesan cuenta con 683.591 hectáreas, de las cuales 32.450 están en disputa jurídica con la empresa Progreso Verde, que ahora se llama Eightfold Biodiversity Bank SAS.

Sobre la segunda problemática, el mismo Felipe contó: «Como proceso organizativo y haciendo un análisis de lo que vivimos en situación del conflicto y lo que significó el Acuerdo de Paz entre Farc y Gobierno hubo tranquilidad por algunos momentos pero siempre planteamos al gobierno nacional que iba a pasar y hubo un silencio eterno por parte de este. Hemos construido el “Acuerdo Humanitario Ya” con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), la iglesia y otras organizaciones proponiendo, entre otros, cese al fuego y diálogo de paz con todos los actores armados, e implementación del Acuerdo de Paz porque somos municipios Pdet. Si los actores ven que se le está cumpliendo a ese sector que ya firmó la paz, pues es más fácil avanzar en los procesos».

Este líder pide al gobierno muestra de voluntad política para que haya inversión social en sectores como salud y educación, mejorar las vías de acceso terrestres que siguen siendo trochas y creación de empresas que generan ingresos. Acadesan a nivel económico y productivo tiene tres líneas: la primera es la pesca y la agricultura para el autoconsumo, la segunda, el aprovechamiento forestal que se hace para vivienda y sostenimiento. El tercero, la minería artesanal –con la llegada de las maquinarias amarillas, hoy hacen el barequeo detrás de estas–. Además tienen procesos pilotos de transformación del achiote y el coco.

Los otros paros: Paro Cívico del Chocó

Lo sucedido a mediados de febrero del 2025 fue el primer paro armado que hubo en el Chocó pero, según la Defensoría del Pueblo, en el mismo departamento quedó el registro de tres paros armados en el 2024 y un total de seis paros armados en el 2023. Pero, como si apagaran el sonar de sus radares y solo quisieran captar determinadas ondas que benefician sus intereses, la narrativa mediática y el gobierno de turno olvida que desde Quibdó ha existido otro paro, el Cívico, que se ha consolidado como una vía concreta para que la población haya ganado algunas mínimas mejoras para sobrellevar su precaria existencia.

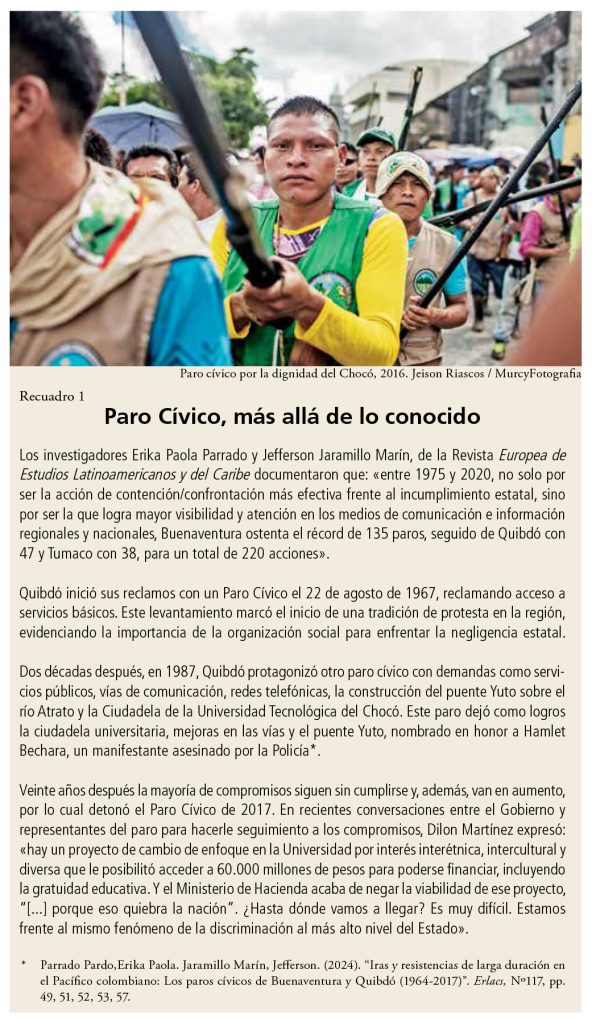

El 23 de agosto del 2016 estalló el descontento social, acumulado a lo largo de décadas, que tomó la forma de Paro Cívico, reclamando transformaciones reales para superar la desigualdad, la exclusión y el estado de marginalidad que han padecido desde siempre. El copamiento de calles y la parálisis del departamento obligó al gobierno a ceder. Se firmaron los compromisos, que no se tradujeron en acciones reales, por lo cual retomaron la acción directa el 5 de mayo de 2017 con un nuevo Paro Cívico que se extendió por 18 días. Sus reclamos lo ameritaban. (ver recuadro 1).

Dilon Martínez Vera es coordinador del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, en entrevista con desdeabajo dijo: «En el 2017 logramos una declaración unilateral del gobierno en la cual se comprometía a cumplir con los temas más urgentes que nosotros teníamos en ese momento. Y a partir de allí pues realmente se ha venido cumpliendo muy esporádicamente, a cuentagotas, los acuerdos, a pesar de la esperanza que le abrieron a la comunidad en el sentido de que podíamos avanzar en mejores condiciones de idoneidad para la gente».

Según el líder, se han mejorado mínimos trayectos de conectividad vial, pero es crucial que se terminen, pues apenas están iniciando estudios y diseño, las pavimentaciones de la vía Medellín-Pereira y la conexión Cali-Cartagena. «En general todos los temas relacionados con salud, educación, servicios públicos, deporte, recreación, cultura, conectividad digital, etcétera, han estado muy rezagados. Nosotros llevamos muchos años siendo los campeones en desempleo. Además la situación de violencia generalizada que se vive en toda la región con mucho énfasis en Quibdó, donde alrededor de seis bandas criminales disputan el territorio y mueren jóvenes».

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tuvo el 12 y 13 de junio del 2024 una reunión con el Comité Cívico, para establecer una hoja de ruta sectorial sobre los 37 acuerdos establecidos dentro de una estrategia de plan de choque. Para ello, el DNP se encuentra en la construcción del documento Conpes de la Política de Desarrollo Integral. A propósito de lo cual dijo Dilon: «A la hora de cuantificar los compromisos no nos hemos puesto de acuerdo. El gobierno incluso, por momentos, reconoce más de 100, en las cuentas de nosotros son más de 200. En el Chocó tenemos 31 municipios y, por ejemplo, hay que optimizar la infraestructura educativa y servicios públicos, en ese sentido todos los compromisos tienen que multiplicarlos por 31. Vamos a ver si somos capaces al menos de llegar al punto de convergencia en término del número de compromisos».

Por el momento, desde el Comité están luchando para que sus compromisos queden estipulados en el Conpes, y también están trabajando con la alcaldía de Quibdó para aunar esfuerzos e identificar proyectos comunes para trabajarlos. El Comité, con el decreto 766 de 2018, busca realizar un seguimiento a los acuerdos que están depositados en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Comunidades Negras, pero vienen planteando que se cambie para la Vicepresidencia, como se hizo con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y que ha tenido más avance.

Para el Comité los compromisos más prioritarios están dentro de un binomio que llaman la dignidad y la paz, la paz y la dignidad. «Lo primero es que nos resuelvan lo mínimo necesario. No hablamos de macroproyectos sino que resuelvan lo básico. Que la gente tenga mínimamente el agua potable, el servicio educativo, infraestructura, dotación y demás. No tenemos servicio hospitalario de tercer nivel en ninguna parte de la jurisdicción del departamento […]. Si no hay criterios diferenciales, esto no avanza, como le hemos dicho al DNP que acaba de venir al territorio con una pantomima de un Pacto por el Chocó, en el cual solo incluyen 4.4 billones de pesos a desarrollar en 10 años. No nos insulten de esa manera ni nos crean retrasados mentales, para creer que van a cerrar las brechas que nos han separado del desarrollo históricamente con ese dinero. Solo la vía al mar, un solo proyecto que es crucial para nosotros, vale 5 billones de pesos».

Todas estas peticiones estructurales e históricas de los pueblos indígenas y afros siguen sin resolverse durante décadas, y es lo que ha permitido el avance y consolidación de estructuras armadas paramilitares y guerrilleras en disputa por la hegemonía en el departamento a nivel urbano y rural. El Chocó seguirá enviando sus ráfagas de disparos, protestas y dignas exigencias para aparecer en radar nacional hasta que haya una verdadera transformación en su territorio. Así lo deja traslucir otro testimonio recogido desde la región por desdeabajo:

«Lo de Quibdó es muy triste. Ha sido un proceso despreciado. Ni los llamados de SOS de nuestra gobernadora han logrado afectar la sensibilidad del Consejero de Paz. Todo 2024 fue un cambio absoluto. Desmontaron la delegación de paz, los avances en los barrios se dejaron tirados, las acciones humanitarias en los centros de detención policial se pararon. Estos centros son peores que los de Bukele. En el cambio de la paz, lo que se había avanzado, incluso hablado con los que estaban detrás de la creación de estos grupos, quedaron olvidadas. Estos grupos se originaron por políticos y empresarios que contactaron a ex AUC para armar una estrategia electoral. Hoy las operaciones de EGC han ido ganando poder sobre los otros grupos, grupos que nacieron de la ex AUC por órdenes de políticos y empresarios. Todo igual o peor».

1 Yepes, Milena. Melo, Jonathan. (2022) ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia. Fundación Rosa Luxemburg, p. 233.

2 Grillo García,María Alejandra. Guerrero Home, Juan Pablo. (2022). ¿Por qué continúa la guerra en el Chocó? Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP) pp. 100 y 101.

3 Arias, Gerson. Prieto, Carlos Andrés. Tobo, Paula. (7 de octubre de 2024). Una mesa con el Clan, aportes en medio de una negociación incierta. www.ideaspaz.org

4 Isabel, Júlia. (3 de julio 2024) “Dragones del Chocó: un análisis de la minería ilegal”, www.iucpol.com

Leave a Reply