La paz “no es una idea vacía, sino una tarea que, resuelta poco a poco, se aproxima consistentemente a su meta porque esperamos que los tiempos en los que ocurre un progreso igual sean cada vez más breves”. Kant.

¿Qué es la paz en relación con nuestro conflicto armado interno y las violencias armadas? ¿Cuál es el método y la estrategia, la fuerza y los sometimientos judiciales? ¿Qué lecciones y aprendizajes nos dejan 40 años de procesos de diálogo con diversidad de actores armados para buscar nuevos caminos? La paz diseñada desde 2022 es un proceso de múltiples procesos con el deseo que sean lo más breves, pero en particular, lo más profundos posibles, para evitar su repetición y/o prolongación.

Despejar estas preguntas con sentido crítico y disposición de aprendizaje es esencial, toda vez que quien no aprende de la historia, como dijo un importante pensador hace dos siglos, está condenado a repetirla, esta vez como tragedia. De ahí la necesidad de encarar con total liderazgo una dinámica integral de paz y la disposición de llegar a buen puerto en una sociedad en proceso consciente de transformaciones estructurales.

Al afrontar este reto en la Consejería de Paz, al inicio del actual gobierno, partimos de una aproximación a la compleja realidad que habitamos, y esto supuso una caracterización transversal de nuestras violencias, desde el sujeto que vive entre ellas, la persona, la familia, la comunidad, la organización. Es el sujeto múltiple de sectores populares. Una realidad que se encuentra en diálogo con otros actores sociales y también los propios armados irregulares y regulares.

Abordar tantos fragmentos de violencias y de esperanzas, creando un proceso de rompimiento de paradigmas de modelos de construcción de paz, desde el lugar de quiénes habitan en esa condición, fue la base de la formulación de la política de paz en el 2022. El pueblo, que está viviendo en ellas, irlas colocando como epicentro del proceso para diseñar con su protagonismo las salidas en resonancia con otros sectores de la sociedad, y proyectar los Acuerdos a que pueden llegarse en las Mesas de Diálogos de Paz y Espacios de Conversación Sociojurídica. Tenemos así un proceso de procesos que implica a la sociedad, al Estado en su conjunto y a los actores internacionales. Paz como política de Estado, que implica reconocer tanto la pluralidad de las violencias como la sociedad plural en que estás superviven y se expresan.

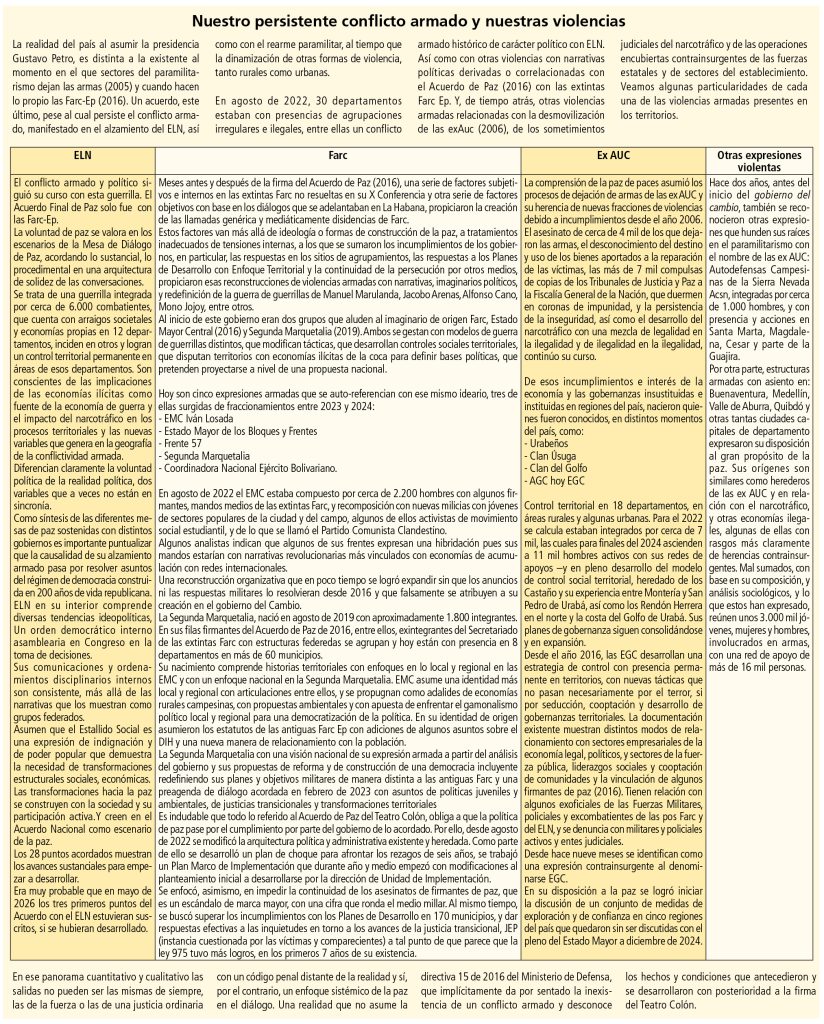

Este fue el primer reto que asumimos para la construcción simultánea de diversos procesos de diálogo y acuerdos en pro de la paz con diversos grupos de distinta identidad, naturaleza de origen y motivaciones. Esa caracterización de nuestro conflicto armado y violencias con posterioridad a la dejación de armas a través de la ley 975 de 2005 de los paramilitares de las AUC, y del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc-Ep, y de la persistencia del conflicto social, político y armado con el Eln y que siguen siendo parte de nuestra realidad

El segundo reto implicó comprender la causalidad múltiple de las violencias existentes e ir más allá de la fórmula Desarme, Dejación y Reincorporación, DDR, construida y vivida en 40 años de diálogos y acuerdos. Ir más allá de asuntos jurídicos, a abordajes sociológicos, culturales, psicológicos, económicos, y con esta comprensión se deduce que resolver la violencia de un grupo armado, siendo inicialmente significativo, pero implicando la desatención de otras expresiones armadas, propicia la condición de una nueva agrupación sobre la otra y de un uso de las fuerzas regulares para intereses de sectores políticos.

Por ello, el tercer asunto es la relación entre la realidad y las salidas posibles a la causalidad del conflicto y las violencias que son síntoma de una democracia formalista e irreal para las mayorías, hoy con una identidad sacrosanta: democracia del mercado. La caracterización del conflicto armado y las violencias desborda la directiva 16 de 2016 del Ministerio de Defensa y la ley 1908 de 2018. Ni la complejidad ni la mutación del conflicto armado ni de las violencias son asumidas en esos marcos de la represión y de la ley. Se sigue desconociendo que persiste el conflicto armado y existen violencias que son más que disputas de rentas ilegales, y controles sociales territoriales con distintos propósitos, unos de multicrimen, y otros de transformación, y lamentablemente ocultando la responsabilidad estatal de los que viven de la guerra, que va más allá de lo militar-paramilitar.

Es así como esta política de paz parte de las líneas verdes de la esperanza de la gente que reconoce la crudeza de la violencia, que vive en la precarización y la desigualdad, y que desde allí sobrevive y crea salidas. La paz no es, entonces, un asunto exclusivamente de los armados y sí de toda la población, y que más allá de la fuerza implica la economía, la cultura, el medio ambiente, las doctrinas por las cuáles se justifica insanamente la muerte. La paz es la discusión de concepciones armadas, hechas cultura, enemigos internos; es la superación de la tradicional respuesta con tendencia al militarismo, policismo y paramilitarismo, y o el punitivismo judicial, sin que se logren resolver los asuntos estructurales de origen del conflicto armado y las violencias.

Lo así planteado supone generar espacios sociales de discusión y de construcción de una nueva cultura –de la convivencia–, de la discusión sin la eliminación del contrario, de la disputa sobre las contradicciones con una sensibilidad comprensiva y argumentativa que nos lleve a proponer modelos de seguridad y de justicia, y desarrollar las transformaciones estructurales que ello implique. Estas líneas verdes conllevan a la necesidad que la sociedad sea consciente, en su sentido más amplio y dinámico, del reto y compromiso propio en la construcción de un Acuerdo ético y político nacional por una nueva Colombia en un Estado Social Ambiental de Derecho, que no significa la ausencia de las diferencias ni de las contradicciones, sí de las condiciones de su resolución con compromisos realizados y realizables.

Así que la paz que se afirma desde la sociedad reconstruye un tipo nuevo de Estado y de ejercicio del gobierno, de la política al servicio de un proyecto de país, al servicio de la vida y de las vidas en dignidad. Esto supone la puesta en marcha y concreción de transformaciones estructurales económicas, políticas, militares, jurídicas, sociales efectivas, abonando con el mejor de los nutrientes el inmenso terreno Colombia para que en él crezca la paz perdurable, todo lo cual haga innecesario reclamar y ejercer el derecho a la rebelión o las violencias contrainsurgentes, ni las que se correlacionan para asegurar acumulaciones o protección de riqueza.

Ese horizonte de Pacto Ético Socio Político, como proyecto de país, supone esa sociedad que ejerce el poder consciente de la paz con transformaciones para concitar acuerdos de todo nivel a su interior. Pacto con Acuerdos sobre las salidas a las fuentes de financiación ilícita no solo del ejercicio legal e ilegal de la violencia, sino que permea las actividades productivas del país legal, el narcotráfico y la minería, el contrabando y la deforestación, entre otros. Acuerdos sobre cómo resolver la desigualdad con rentas ciudadanas con tributación justa y apuestas estratégicas territoriales conforme a las regiones de paz que sean lo suficientemente rentables para desestimular las ganancias en las diversas cadenas de valor de la coca y de los bienes extractivos mineros. Acuerdos sobre el sentido de la justicia judicial en la resolución de conflictos y las violencias, y en los planos de la vida cotidiana.

Y finalmente, el cuarto asunto de esta construcción de la paz se relaciona con el mundo, con la geopolítica con la economía política para plantear al mundo la discusión sobre el narcotráfico y la minería, el armamentismo, la deuda pública y la deuda externa con el propósito de plantear un nuevo orden internacional de la paz justa.

Dialogar, dialogar, dialogar

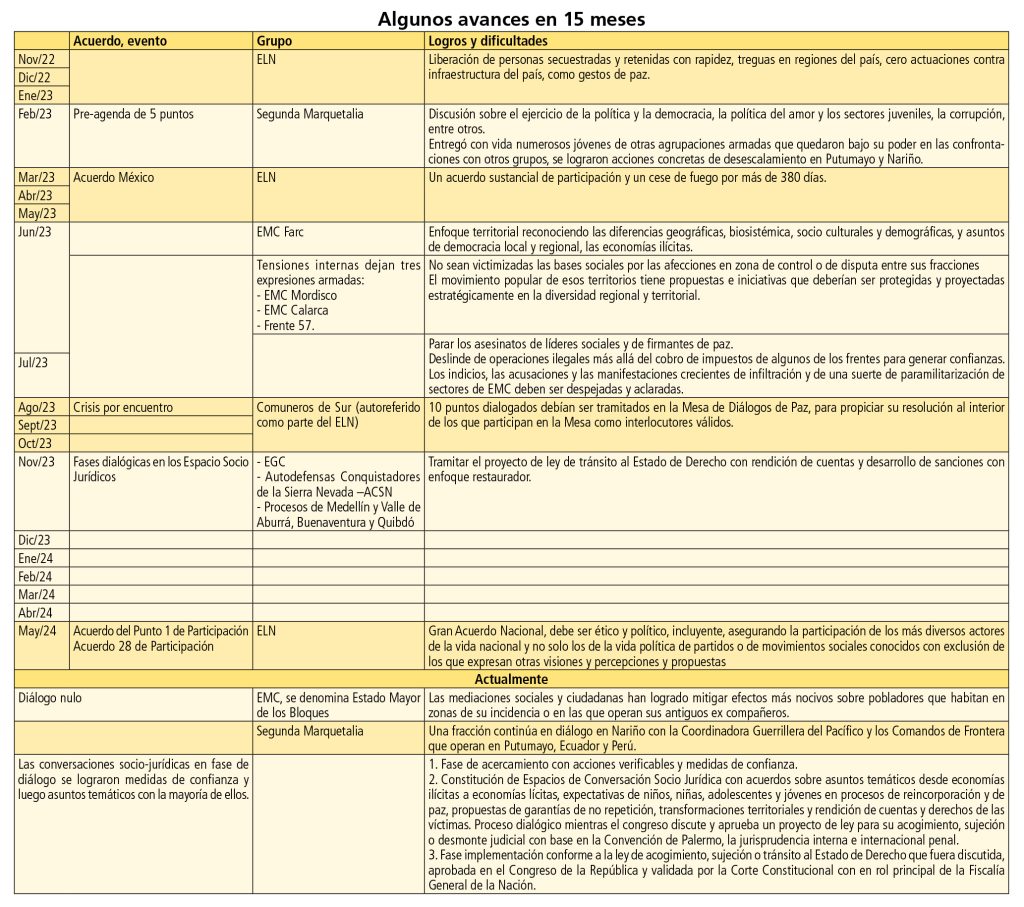

En su discurso de posesión el presidente Gustavo Petro expresó: “Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios”. Esa fue la inspiración de la política de paz total y lo que se desarrolló como sus bases en los primeros 15 meses de esta política por un nuevo país (ver recuadro “Algunos avances en 15 meses”).

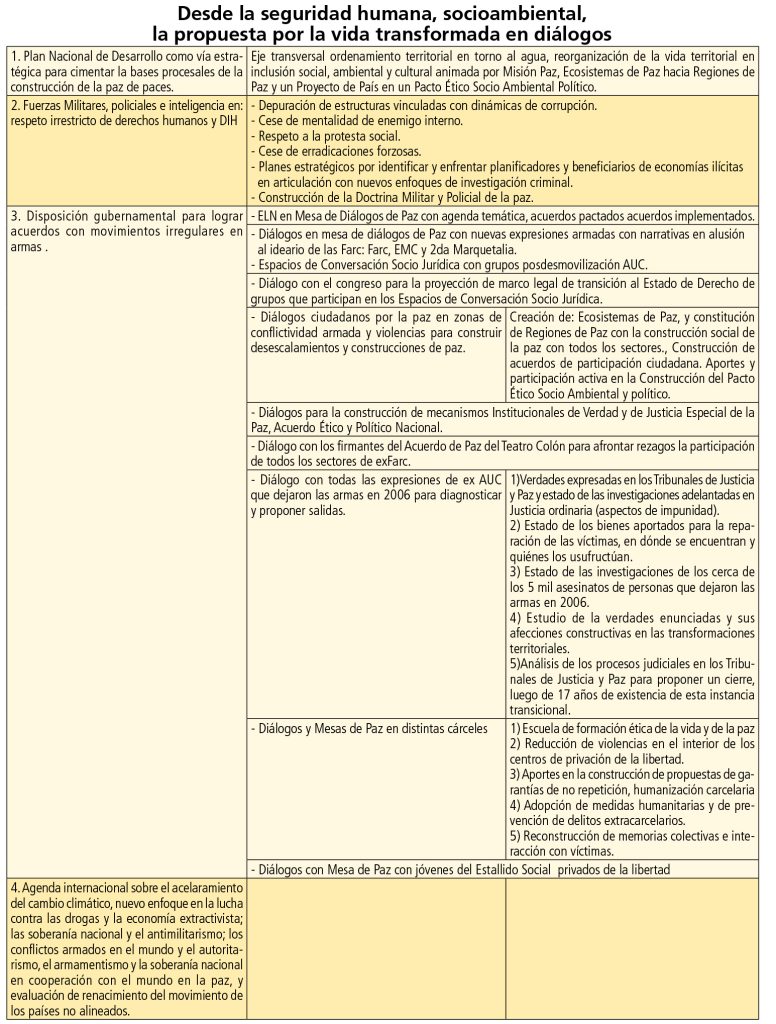

Una política de paz diseñada para hacer realidad el artículo 22 de la Constitución Nacional, paz como derecho y deber de todos los ciudadanos con un enfoque de la Seguridad Ambiental Humana y llegar a un fin fundamental: Pacto Ético y Socio Político Nacional que fundamente la firma de un Acuerdo con el Eln, que concluya los déficits del Acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc y las derivaciones de violencias con emulación a su origen. Acuerdo para cesar el uso de la violencia por razones políticas. Y también, la clausura de las violencias heredadas del paramilitarismo como lógica de eliminación contrainsurgente, de protección y de acumulación de capitales. Pacto entonces que implica transformaciones sistémicas, más que una territorialización de la paz.

En pos de ello que, en el primer año y medio de implementación del diálogo, pasamos fases exploratorias y en algunas avanzamos en fases de diálogos con acuerdos. Se avanzó en el objetivo propuesto con sectores populares directamente afectados por la violencia armada y, simultáneamente, en acercamientos con 7 grupos irregulares de distinta naturaleza, proceso que permitió valorar la voluntad efectiva o supuesta de unos y otros, y una fase dialógica con el Eln. A su vez, el diálogo como dinámica de una acción comunicativa comprendió diversas dimensiones multinivel y ámbitos (socio personal, familiar, comunitario, social, local, regional, nacional e internacional, ambiental, jurídico, económico, financiero institucional) que procesalmente deberían generar condiciones y resultados en y con/para una nueva democracia incluyente y justa.

Un liderazgo de diálogos dinámicos en los cuales la ética de la Vida se convirtió en el criterio de las decisiones. Diálogos que lejos de desconocer el uso de la fuerza pretendió brindar una legitimidad de su despliegue, en tanto no es primaria sino complementaria a una búsqueda de respuesta ante asuntos históricos y estructurales de la desigualdad y de la exclusión. Diálogos que reconocen el vivir diario en sus reales dinámicas, los valores diversos y en contradicción en el campo popular y otros sectores sociales en sus territorios, sus contextos de irregularidades y en la construcción de paz. Diálogos que buscaron en todo momento el contacto y protagonismo de la sociedad de base, para construir lo humanitario con un sentido integral e impactos concretos, en tiempo dado, para así ir sembrando la confianza necesaria e indispensable sobre un anhelo que nunca ha dejado de estar presente en la vida de los territorios: vivir en paz.

El rompimiento de paradigmas que coloca el diálogo y la vida –para la vida digna– para la totalidad que somos, formula una política de paz desde abajo, con una dinámica dialógica simultánea con la sociedad y los armados. Se trata, como está dicho, de un proceso de procesos que implica a la sociedad, al Estado en su conjunto, así como a diversidad de actores internacionales.

Dado que el método para la construcción de la paz se centra en el diálogo son diversas las prioridades, según la fase de su construcción: Fase de Exploración, Fase Dialógica (arquitectura jurídica y legal, agendas y asuntos temáticos, participación plural (mujeres, discapacitados, empresarios, sectores políticos, poderes locales, regionales) Fase Implementadora (Viabilidad jurídica, nacional e internacional, financiación primaria, ajustes institucionales, cese definitivo del uso de las armas).

La fase de exploración y de acercamiento se centran en la vida (tanto humana como de otras especies y fuentes de vida, y libertades) para que estas vidas físicas, biológicas, naturales, sean respetadas. En esta fase se exigen manifestaciones concretas de voluntad con desescalamientos de las violencias, allanando caminos a ceses de fuego y a pactos por la vida. Fase dialógica y de acuerdos para que las vidas sean dignificadas (vida en libertad –de expresión, en libertad de asociación, con garantías democráticas, transformaciones ideoculturales de enemigos internos, modos de producción de la vida, justicia económica, social y ambiental, justicias especiales y restauradoras).

Fue así como se diseñaron las Misiones Paz (Oacp Vida en territorios urbanos y rurales), Ecosistemas de Paz (Protección, Fortalecimiento y Expansión territorial de acuerdos humanitarios ciudadanos, cultura de paz y construcciones de paz de los directamente afectados) y las regiones de paz (construcción de proyecto regional en consonancia con un Pacto Ético y Socio Político). Conscientes que la paz es y la hace la sociedad, en particular la más afectada por las violencias y que la ven negada como derecho; en esas bases está el potencial de la paz justa.

Desde la fase exploración empezamos a abordar asuntos transversales, como los del respeto a la vida de líderes sociales y excombatientes; los asuntos ambientales, seguridad de la paz; justicia restauradora y la verdad; definición de garantías para la participación ciudadana en su pluralidad, todo ello como parte de un ordenamiento del territorio en el que se propicia el paso de la terminación procesal del conflicto armado y de otras violencias. El principio de implementar lo acordado marcó unos derroteros de lograr eficacia en la construcción de la paz con base en certezas y arquitecturas con seguridad jurídica y socio territorial, y de sustentación política.

La gente en sus territorios urbanos y rurales, la paz de paces

Como puede deducirse con lo hasta acá precisado, la paz en el gobierno del cambio nació de la constatación de la realidad, de las voces de mujeres, de jóvenes, de niñas y niños y, por supuesto, de los sobrevivientes, adultos mayores que han trasegado en sus territorios tantas violencias. Ellos y ellas exigieron dialogar con todos los grupos armados sin excepción, para alcanzar la paz. Desde esas territorialidades de las violencias, que unos llaman la Colombia profunda, Colombia que está en los epicentros urbanos, más cerca que lejos, se diseñó una política de paz con inéditas pretensiones. Un diseño para el cual se partió de esas historias de poblaciones en las que se encuentran insertados los grupos armados irregulares y en los cuales el Estado ha operado circunstancialmente con la violencia, y con una precaria institucionalidad correlacionada con la corrupción.

Son todas ellas rupturas y nuevos propósitos a los cuales llegamos al partir de reconocer que tenemos un país formal de derecho que es irreal en territorios urbanos y rurales, en el cual los grupos armados irregulares están presentes y operando como Estado con su propia identidad y proyecto social, algunos con la consciencia de un proyecto político, otros con un proyecto social productivo y acumulativo, con sus medios, tácticas y estrategias, con las que la población convive y acuerda políticas y medidas de todo tipo. Un país en el que las economías ilícitas –como narcotráfico y extractivismo–, resuelven necesidades de millones de excluidos. País en el cual sectores importantes de la economía y de la política están imbricados en la ilegalidad haciendo lícito lo ilícito.

Es en esta realidad de desigualdad y déficit de Estado Social y Ambiental de Derecho que se expresan diferentes formas organizativas armadas y que existen distintas historias y estrategias de respuesta, de resistencia a un modelo de Estado y de sociedad que asumen carácter nacional con especificidades regionales por razones geográficas, culturales o contextos en disputa con identidad en propósitos de transformaciones a la democracia existente y de liberación nacional.

Existen, asimismo, otras expresiones armadas en procesos de gestación de formación más reciente que no fueron abordadas en su origen desde 2016 y 2019, que se consolidaron en en términos de legitimidad social, que lograron avances militares regionales y mecanismos de interacción con otras regiones. Y hay otras que nacieron desde 2006 en una visión de seguridad contrainsurgente que se asocian a la protección de economías ilegales o protección de otros capitales con estrategias federalizadas y consensos de propósitos de identidad hacia lo nacional.

En esta mirada compleja del conflicto armado y las violencias, los sujetos pasivos y activos de las mismas son mayoritariamente sujetos empobrecidos. Son los sujetos populares, urbanos y rurales, los violentados y los que se suman al ejercicio de la violencia. Una realidad que no puede llevar a pensar que mientras unos están en la guerra y padeciendo las violencias, otros estamos en paz, esta falsa creencia desconoce el país qué somos y vivimos, y se convierte funcional a una idea de caos, que requiere del orden de la fuerza más que del diálogo.

En este marco de país real, la responsabilidad tanto del gobierno, como del Estado y del conjunto de la sociedad, es buscar salidas profundas al conflicto armado y a las violencias en las que, directa o indirectamente, todos estamos envueltos.

Es en esas condiciones sociales y territoriales, en las que la irregularidad armada construye lazos históricos, emocionales, lealtades, formas de convivencias y coexistencia, modos de producción y de sentido de la historia con la población. Algunos de esos grupos son evidentemente políticos, otros con narrativas políticas, unos más con narrativas de acumulación y seguridad, respondiendo algunos de ellos a jerarquías nacionales, otros a órdenes regionales que se suman en estructuras nacionales, y otros con operaciones eminentemente regionales, con redes en otras regiones, todos en interacción con el mundo y en posiciones conscientes o no frente a la geopolítica. Allí, en esas realidades, los sujetos populares son múltiples, diversos, nunca homogéneos, sobreviven, construyen planes y propuesta que les permita vivir sin dejarse arrollar por la pobreza y conservando esperanzas de vida digna.

Es esta claridad, sumada a las particularidades territoriales y sociales, lo que nos proyecta un asunto metodológico sustancial al momento de entablar contacto con cada estructura armada: mantener un relacionamiento con las líneas jerárquicas sin desconocer la especificidad de las dinámicas de base, locales, regionales y su interacción con sus órdenes internos. Este asunto es fundamental para evitar formas de atomización de los grupos y del conflicto armado y las violencias, para que las propias fases de acercamiento o aproximación, y las fases dialógicas de la paz con la sociedad afectada, con la sociedad más amplia, y el grupo armado, sean sólidas, y se evite la reproducción de las violencias por la débil o carente participación de las bases y mandos medios armados. Es una paz fluida respetando las jerarquías pero asegurando la información y la participación del conjunto del grupo

Así se diseñó una política de paz con visión estratégica territorial, con los epicentros propios de jerarquización de cada grupo y en particular con los procesos comunitarios de base. En tal ordenamiento hacia la paz, y como producto de todo lo anterior, proyectamos 13 Misión Paz, y 52 Ecosistemas de Paz, de las que se desprendías las 8 Regiones de Paz. Partimos de la condición presente territorial, más allá de la división administrativa municipal o departamental, comprendiendo las regiones de paz en un dinamismo múltiple con las siguientes variables: violencias armadas y el conflicto armado, hegemonía de un grupo en disputa con el Estado, disputas entre grupos irregulares, identificando sus propias identidades y propósitos en su especificidad regional, modos y mecanismos de operación; exclusiones económicas, políticas, culturales, ambientales, inequidad e injusticias; cambios acelerados del clima y prospecciones sobre sus efectos en la vida, riesgos de migraciones forzosas, nuevos despojos, producción alimentaria, distribución de la tierra, disputas por el agua y modelo extractivista; violencias, empresas, comunidades, economías ilícitas y su licitud y legitimación; niñez y juventudes, aspiraciones, densidad poblacional; iniciativas de base y locales humanitarias y de construcción de paz. En un telón de fondo la visión de un proyecto de país, país de regiones y en un reordenamiento entorno al agua y la paz justa

Una dinámica en la cual tuvimos en cuenta las vivencias, búsquedas y dinámicas de variedad de procesos sociales y académicos, oficiales, populares y otros agendados por Ongs desde 1985 con un común de todo lo que aprendimos, con lo nuevo surgido en estos años y cómo buscamos y desarrollamos salidas, con el poder civilista, con un sentido de justicia, más allá de la pena punitiva a una restauradora, y comprende la justicia social, ambiental, económica y las políticas culturales y de salud que domen el alma guerrera que hay dentro del carácter humano y de manada.

Al mismo tiempo, identificamos un conjunto de déficits que portaba el proceso del Teatro Colón con las extintas Farc, rezagos de fondo y estructurales que empezaron a identificarse mientras se avanzaba en la construcción de un plan de choque, liderado por la Dirección de la Unidad de Implementación. Los hallazgos de desvío de recursos de la paz o las decisiones de asignación de gastos incoherentes con la realidad territorial, el desmantelamiento fáctico de lo acordado, las preocupaciones de los firmantes de paz en su seguridad, jurídica y a la vida, los retrasos en cumplimientos de asuntos sustanciales y sus tensiones internas. Así mismo, los avances y las falencias en los mecanismos de incorporación. Todo ello como cenizas que han propiciado el regreso de parte de ellos a las violencias armadas.

Es así como esta paz propuesta desde 2022 reconoce unas violencias omnipresentes y multiformes, que se entretejen como urdimbres o se superponen. En este sentido, esta paz de paces es la proyección de un sentimiento que reconoce y asume conscientemente una transformación de odios y de venganzas por sentimientos de respeto, de comprensión y de necesidad de afrontar la injusticia estructural con las historias de los directamente afectados por las violencias y llevarlas como una expansión a encuentros con otros actores de las sociedad y los propios armados, para ir cimentando las bases de un proyecto de nación con un bello existir: paz justa.

Todo esto asumido y llevado a cabo en un intenso actuar diario, en el cual, luego de revisar diversidad de dinámicas de base, así como de hablar con múltiples actores, encontramos en todos ellos disposición para dialogar y acordar en tanto el nuevo gobierno del cambio les generaba la confianza de que ahora no habrían traiciones. Escuchamos, constatamos en la voz de los armados, ya no solamente de la población, que la paz es un asunto que debe abordar subjetividades, que requiere salud emocional (cultura) y es un asunto estético, ético, político y para hacerse política de Estado es la sociedad el centro de su construcción.

La paz más allá de las armas

Este propósito de paz, con rupturas conceptuales, metodológicas, políticas, militares, humanas, y mucho más, implementada en medio del conflicto y sus diversas manifestaciones de violencias armadas, aparece como utópica, ambiciosa, descalificada por algunos al tildarla de caótica, olvidando esas voces críticas que siendo inédita y renovadora en propósitos, formas, estilos, ritmos, etcétera, lo más normal es que no alcance a percibirse en su cabal despliegue y desarrollo y sí sobresalgan sus tropiezos. Una propuesta y una política de paz de paces que requiere más de cuatro años para su progresividad y concreción. Esa caocidad, atribuida al primer año y medio de tal búsqueda, arrojó resultados importantes que siguen siendo despreciados o desconocidos. Nos preguntamos, ¿no será más bien la omisión voluntaria o deliberada de desconocer nuestras violencias presentes, las realidades territoriales, la causalidad multidimensional de las violencias activas y del conflicto armado sin resolver, así como de los propósitos y metodologías de la paz? ¿Se trata de una visión cómoda en la que queremos evitar que nuestro mundo de hipocresías quede al descubierto, y que las violencias sigan asegurando la impunidad social?

Asumir que la construcción de la paz de paces, paz integral o paz total, es algo más, mucho más, que una entrega de armas o de una desmovilización o una zona de concentración para dialogar, es ya un logro, es la apertura de un debate público sobre el qué, cómo, con quiénes, con qué método proceder para lograr el propósito planteado, algo que de por sí ya rompe con el efectismo y la espectacularidad con que han sido manejados los procesos de diálogo y acuerdos de paz en años y décadas anteriores. Se trata de una realidad compleja y de una verdad inocultable que detrás de los miedos a la paz está la perdida de negocios de la guerra, el desmoronamiento de la política corrupta, de injusticias estructurales de la economía política y de sus operadores políticos que se benefician de la guerra.

Entonces, si las armas no son el asunto, si es insuficiente su dejación, incluso con mecanismos de rendición de cuentas o Acuerdos de Paz, entonces lo fundamental queda en el plano de la identificación y superación de los asuntos estructurales que motivaron las violencias, superación que debe ir de la mano, por una parte, de la participación y compromiso del conjunto de la sociedad y, por otra, del Estado con el desarrollo de políticas públicas, constitucionales, legales, financieras, con acuerdos cumplibles y verificables para la paz posible.

Siempre y en todo momento con estas claridades acompañando nuestras acciones, en 15 meses se logró que la ley 2272 de 2022 fuese validada por la Corte Constitucional en la Sentencia 525 de noviembre de 2023, reiterando en ella la potestad presidencial, como responsable del orden público, para adelantar diálogos de paz. Precisó la Corte que la ley de tránsito al Estado de Derecho de estructuras herederas del paramilitarismo está en manos del legislador, el Congreso. Hecho que por el contrario nos llevó a trabajar en dos proyectos de ley, que quedaron en los archivos de la anterior Oficina de Paz, Oacp, hoy Occp. Lo importante es que la Corte Constitucional validó el diálogo.

Asimismo, avanzamos en la transversalidad de la Paz con el Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el cual, más allá de la taxonomía para acercarnos al conflicto armado y a las violencias, se plantean las líneas de su resolución al articularse con los ejes transversales del mismo, las Misiones Paz, Ecosistema de Paz, Regiones de Paz, y Mesas de Diálogo y Espacios Conversación Socio Jurídica (recuadro “Desde la seguridad humana…”).

La consideración de un ordenamiento entorno al agua y los ejes transversales del Plan están asociados a las posibilidades de la construcción de la paz territorial en un proyecto de nación con justicia socioambiental que pasa por el cumplimiento del Acuerdo de Paz del Teatro Colón con las extintas Farc, y todos los acuerdos que se vayan alcanzando con la guerrilla del Eln y demás grupos armados, al igual que la manera como estos acuerdos brinden respuesta efectiva a los acuerdos suscritos e incumplidos con la sociedad por uno y otro gobierno.

Una ventana abierta

La experiencia vivida en estos meses de ejecución de la política de paz total, que prefiero nombrar como paz de paces, paz sistémica, permitió constatar la complejidad de la suma de conflictos armados y violencias que cruzan la realidad del país.

Una suma de expresiones armadas y violencias con arraigo territorial, entrecruces regionales y nacionales, y extensión internacional. Realidad que no es posible resolver sin poner en marcha transformaciones estructurales económicas, sociales, políticas, militares, ambientales, culturales, con el poder consciente de los sectores populares que logren irradiar al conjunto de la sociedad y propiciar el escenario del Pacto Ético y Socio Político de la paz justa, de la convivencia y la coexistencia.

Para llegar a este nivel es improcedente transitar por métodos y formas de diálogo fracasados, con maniobras de intervención en las organizaciones en exploración o diálogo aprovechando sus diferencias internas, algo que puede llevar a desmovilizaciones y entrega de armas, como evidencia del “éxito” de la paz buscada pero que en el fondo es el embrión de nuevas y más complejas violencias, como ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo.

A su vez, la paz con exclusiones y negaciones multiplicaría las violencias y su degeneración. Una paz dialógica con todos los armados irregulares, reconociendo su naturaleza y sus motivaciones, debe abrir la gran esperanza de cierres prolongados de nuestras violencias, entrando en consonancia con un Pacto Ético Socio Político por otro proyecto de país de todas y todos.

En estos 15 meses de implementar lo acá tratado, abierto a la retroalimentación con los sujetos populares, y los mismos actores armados, constatamos con creces que la paz es una construcción sociocultural, también una sociedad en tregua que experimenta las tensiones y los conflictos, resolviéndolos con una mirada autocrítica, comprensiva, y de acuerdos posibles, en decisiones conscientes concretas, incluyentes y justas, materializadas en desarrollo aplicado de políticas públicas eficaces.

De esta manera, constatando esto, el reto es desatrancar los nudos gordianos que amarran a nuestra institucionalidad en un eterno status quo, para que por las puertas que ese proceder permita abrir entre el pueblo con todos sus colores, tonalidades, miradas, vocaciones, disposiciones, llevando en sus manos las banderas de una sociedad otra, sembrándola en tierra fértil. En pocos años debería dar frutos.

Hoy justo, en lo que muchos asumen como la debacle de la paz, la gente, arriesgando su vida, asume que el diálogo es la salida a nuestro conflicto armado y las violencias armadas, un diálogo que conduzca en Acuerdos con la sociedad a las transformaciones tangibles, por ser refrendadas en un Pacto Ético, Social, Politico Nacional. Tras ello, diversas organizaciones desde 2024 se vienen sumando en la construcción de la política de paz desde el movimiento social por la paz y en esa dirección procesal, por lo pronto en crisis, hoy evidente en muchas de las fases dialógicas con el Eln, Emc, 2da Marquetalia, y el congelamiento de las conversaciones Socio Jurídicas con las Egc, Acsn; la paz urbana de Buenaventura y Quibdó.

* Alto Comisionado para la Paz (agosto 2022-noviembre 2023).

Leave a Reply