Petro y la coalición del Pacto Histórico apostaron a la Paz Total. Paradójicamente, durante el 2022-2023, la violencia en contra de los líderes sociales no ha disminuido mucho y se agrava localmente. ¿A qué se debe ello? Se examinan en este artículo esos factores de continuidad, pero también índices de cambio y los desafíos pendientes

El 7 de agosto de 2022 Gustavo Petro, encabezando una coalición de partidos y actores sociales de centro e izquierda nombrada Pacto Histórico (PH), empezó gobernando con un discurso conciliador y un proyecto reformista al nivel político1, social y económico pero también en el plano ambiental. El eje central es el proceso de paz que debe apuntalarse, en un contexto de seguridad fuertemente degradado en Latinoamérica.

En efecto, la principal propuesta es negociar una paz simultánea con todos los grupos armados, los cuales representan decenas de actores con dominio territorial, a veces superior al del Estado, sobre todo en el Pacífico y en regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela: guerrilla, paramilitares reorganizados, ex miembros de las Farc reincidentes, disidencias de las Farc que no aceptaron el Acuerdo de La Habana de 2016; pero también se incluye dialogar con grupos criminales para su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.

Esta política, conocida como Paz Total (Ley 2272, 4 de noviembre de 2022), pretende resolver el conflicto armado en conjunto, pues negociar con un solo actor es imposible, en un contexto marcado por el enfrentamiento y a la vez por un complejo entramado de alianzas inestables entre los diversos actores. Si bien los balances de tal política hasta la fecha han sido ambivalentes, debido a una metodología aun mal definida2, existen avances alentadores3. Estos avances incluyen un diálogo formal de tres rondas con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln), acercamientos con disidencias de las Farc y con grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), así como inicios de diálogo con la Segunda Marquetalia (reincidentes de las Farc). También hay algunos progresos con los ahora denominados “grupos criminales de alto impacto”, pues varios de ellos se han acogido a la Paz Total, lo que ha redundado en una disminución de la tasa de homicidios en ciudades como Buenaventura, Quibdó y Medellín, y en una baja del 7.5 por ciento a nivel nacional4.

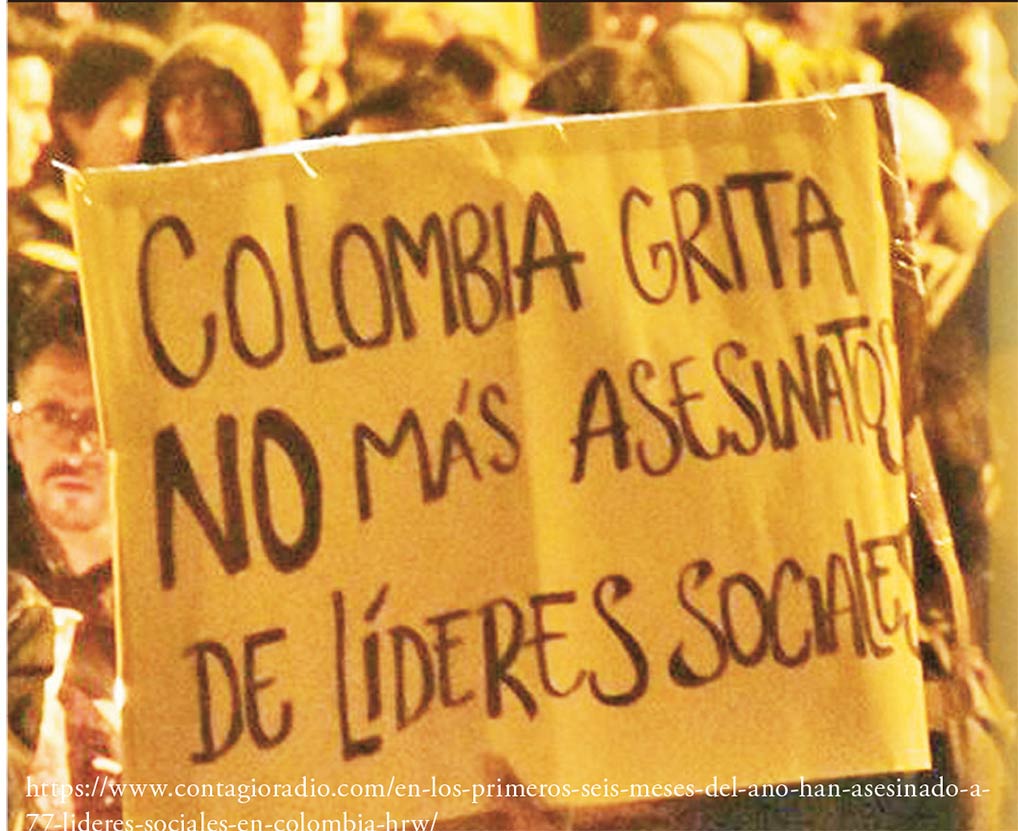

El “gobierno del cambio” ha despertado, con el proyecto de Paz Total, fuertes esperanzas y expectativas entre los actores y movimientos sociales y en la población civil que lo apoyaron en 2022. En dicho contexto, es pertinente examinar qué ha ocurrido con la violencia social y política dirigida hacia los actores sociales, locales y nacionales, cuyos líderes han sido víctimas de varias modalidades de agresión y homicidio, pues incluso se agravó esa violencia desde la firma del Acuerdo de paz con las Farc en 20165. Hechos muy bien documentados por diversas ONG, actores internacionales (Misión de verificación de la ONU), entes de investigación (Indepaz) y oficinas públicas (Defensoría del Pueblo).

Paradójicamente, el gobierno de Petro enfrenta un escenario de agudización de la violencia entre los grupos armados, que compiten, previamente a la negociación de su futuro estatuto, por ganar más poder a través del control del territorio y ejerciendo violencia sobre la población civil, en medio de un contexto internacional de redefinición de las rutas del narcotráfico. De allí surge la evolución compleja de diversas modalidades de violencia, en un panorama bastante incierto y confuso.

Tendencias de la violencia contra líderes sociales (2022-2023).

La violencia hacia los actores sociales sigue elevada, aunque un poco menor que en años pasados, pero con situaciones regionales contrastadas. En el contexto nacional, si se evalúan los asesinatos en todo el 2022, se evidencia una ligera disminución hacia el final del año, pero no hay una ruptura fuerte con lo que ocurría antes del cambio de gobierno en agosto. El año 2023 incluso parece augurar un deterioro: según Indepaz6, para los tres primeros meses del año (enero-marzo), se registran 35 asesinatos de líderes sociales, 3 asesinatos de ex firmantes de paz, 27 masacres y 12 eventos de desplazamiento forzado7.

Si miramos más de cerca lo ocurrido en 2022, según Indepaz hubo un total de 189 asesinatos de líderes sociales (171 en 2021, pero 302 en 2020, año de particular agravación, 251 en 2019, 279 en 2018). El nivel de asesinatos en 2022 es menor al de años anteriores (salvo si se compara con 2021)8, durante el mandato de I. Duque, y es equivalente al de 2017 (196 asesinatos)9. Las cifras reunidas por Indepaz difieren parcialmente de las de la ONG Somos Defensores, organización que evalúa desde hace más de una década la violencia en contra de los líderes sociales10, y que en su informe anual de 2022 no solo registra asesinatos sino diversos modos de agresión: se mencionan 840 agresiones de todo tipo, entre ellas 197 asesinatos, un poco más que Indepaz (189). Pero en 2021, Somos Defensores registró 139 asesinatos, mientras que para Indepaz fueron 171 (Somos Defensores, 2022: 90).

Además, si bien Indepaz evidencia una cierta continuidad en los modos de violencia, sus lugares y sus autores, también destaca una disminución fuerte de la violencia, si se compara con 2016. En cambio, Somos Defensores resalta el nivel aún muy elevado de la violencia y su agravación respecto al año 2021. Es difícil comparar cifras entre distintas fuentes porque no se registran exactamente los mismos fenómenos, ni se usan las mismas metodologías o temporalidades de conteo; por esto, es preferible usar las cifras de una misma fuente y compararlas con años anteriores, para reducir riesgos de interpretación metodológica.

De este modo, para Somos Defensores, en el año 2022, se destacan las siguientes observaciones:

• Hubo un total de 840 agresiones afectando a 802 personas (algunas fueron víctimas de varios tipos de agresión), con un promedio de 2.3 agresiones por día.

• Se registra una disminución de la violencia letal hacia el final del año (Somos Defensores 2022: 89-90): entre enero y junio 2022, hubo 99 asesinatos, mientras entre julio y diciembre 2022, hubo 73 asesinatos (Informe 2022: 71).

• La dinámica de violencia se mantuvo bastante estable, aunque con variaciones temporales, con un mayor nivel de ocurrencias en enero-marzo (278 agresiones); luego en octubre-diciembre con 204 casos, seguido por el periodo julio-septiembre con 194 casos, y abril-junio con 164. El primer pico (enero-marzo) coincide con la campaña electoral por las elecciones legislativas (marzo 2022) que suele ser acompañado de un mayor nivel de violencia, y el segundo pico coincide con la negociación de la Ley de Paz Total y su aprobación (4 de noviembre). Paradójicamente, el periodo de campaña para la elección presidencial (abril-junio) aparece como el “menos violento”, contrario a lo usual (164 agresiones).

• Las agresiones más numerosas son: amenazas (517), asesinatos (197), atentados (66), desapariciones forzadas (18) y desplazamientos forzados (18). Las agresiones menores en número son: detenciones arbitrarias (7), judicializaciones (8), robos de información (3), secuestro (5) y tortura (1). No se registran agresiones sexuales en 2022. Sin embargo, las agresiones de todo tipo contra mujeres alcanzan 22.5% (189 casos) sobre las 840 agresiones.

• Finalmente, podemos destacar la disminución de las amenazas (en un 22%), atentados (29%) pero sobre todo de las detenciones arbitrarias (87%), judicializaciones (50%) y de robos de información (77%), comparado con las cifras de 2021. En cambio, suben los asesinatos (197 casos en vez de 139).

Estas cifras indican una mejoría más o menos clara, principalmente sobre dos aspectos: la disminución de la violencia judicial (detenciones y judicializaciones), por un lado, y de las agresiones cotidianas (robos de información por saqueos, atentados, amenazas), por otro lado. Sin embargo el nivel de desapariciones forzadas aumenta levemente (18 casos), comparado con 2021 (16); adicionalmente se presentan 5 casos de secuestro y uno de tortura. Esos últimos dos tipos de agresión se registran por primera vez en 2022, debido a una actualización del marco metodológico, por lo que no existen referencias anteriores en estas categorías (Somos Defensores 2022: 91).

También persisten la repartición geográfica de las agresiones y el modus operandi de los agresores, aunque estos autores siguen poco o mal identificados en una gran mayoría de casos. Estos elementos demuestran bastante continuidad con lo ocurrido en años anteriores. Así mismo, los principales blancos de las agresiones siguen siendo: las comunidades indígenas (con una agravación en algunos departamentos, especialmente el Cauca), los líderes comunitarios y comunales. Solo se observa una leve disminución de la violencia contra activistas defensores de derechos humanos (comparado con 2021). En cambio, los activistas ambientales han sido víctimas de un aumento de 205 por ciento de casos: de 19 casos en 2021, se llega a 58 en 2022.

Esos datos (tan solo una pequeña muestra, nada exhaustiva, de lo registrado en el Informe de Somos Defensores) ilustran algunos cambios positivos puntuales o locales, aunque su interpretación dependa mucho del marco temporal que se escoja, pero sin dibujar una tendencia clara hacia la disminución general de la violencia entre 2021 y 2022, ni entre 2022 y 2023. Más bien existen serios índices de agravación local o de persistencia de un alto nivel de ocurrencia en los departamentos con registros tradicionalmente elevados de violencia (Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander), la misma que se ejerce sobre los grupos y actores sociales históricamente afectados.

¿Cómo entender esta persistencia de la violencia?

Aunque responder esta amplia pregunta implicaría profundizar en muchos más aspectos estructurales históricos, tal como lo evidenció en junio de 2022 la publicación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)11, cabe mencionar tres aspectos que ayudan a la comprensión del panorama, sin ser exhaustivos.

En primer lugar, se ha mencionado ya el contexto de enfrentamiento agudizado entre los diversos grupos armados por conquistar mayor poder territorial antes de desmovilizarse, en aras de presionar para obtener mayores garantías en la negociación de la Paz Total. Esto se traduce por el control de la población civil; prueba de ello los confinamientos locales y regionales, donde los actores sociales o los ciudadanos no pueden desplazarse sin riesgo de muerte. Esa modalidad de control territorial (sobre todo por grupos paramilitares y criminales) se reforzó desde la pandemia en 2020 (de allí el aumento de las masacres), con grupos que aplicaron en su área de control medidas “sanitarias” aún más estrictas que las del gobierno nacional y conquistaron cierta legitimidad, mayor incluso que la de la fuerza pública. Lo que les permite a los grupos armados y criminales “subir las apuestas” antes de negociar “su paz”. Denunciar esa violencia o promover la paz acarrea fuertes riesgos para los actores sociales.

En segundo lugar, también persiste una alta impunidad: esto se debe en parte a la dificultad para identificar autores materiales, porque son miembros de grupos cuyos nombres y contornos cambian constantemente, incluso de una región a otra; también se debe a la falta de investigación y de sanción penal, aun cuando los autores materiales han sido identificados o detenidos, y pocas veces se logra detener los autores intelectuales. Somos Defensores enumera cifras de la Fiscalía que evidencian dicha impunidad (2022: 81), pero también señala que según otras fuentes se han registrado procesos con sentencias que la propia Fiscalía no había censado; lo que demuestra un fuerte nivel de desconocimiento sobre el estado de cosas en cuanto al grado de sanción (Somos Defensores, 2022: 81-82). Por último, se señalan fuertes límites en los recursos de investigación y los riesgos para los testigos (incluso en el marco de audiencias de la CEV), que restringen los resultados de los procesos judiciales.

En tercer lugar, Somos Defensores evalúa críticamente la implementación del Plan de Emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de DD. HH y firmantes de Paz, que fue elaborado por las Plataformas de Derechos Humanos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Programa Somos Defensores, en coordinación con algunos congresistas del Pacto Histórico. El Plan de Emergencia se soporta en 4 principios básicos: a) acción de prevención y protección inmediata, b) activación de los mecanismos previstos en materia de seguridad en el Acuerdo de paz, c) priorización territorial como respuesta a contextos de alto riesgo y, d) activación de escenarios de interlocución, concertación y participación de organizaciones sociales, comunidades campesinas y pueblos étnicos (Somos Defensores, 2022: 75-78). Sin embargo, dicho Plan no se ha implementado de manera integral, debido a la falta de coordinación institucional y a la falta de participación de actores, así como por diversos errores de enfoque metodológicos, aunque la ONG resalta el aporte conceptual al focalizar la seguridad humana y el respeto a los defensores de derechos humanos. En síntesis, dicho Plan de Emergencia debe desplegarse de manera mucho más amplia, coordinada y en consulta real con los actores locales.

Entre continuidad y cambio: desafíos pendientes

Todos esos elementos evidencian una fuerte continuidad en los obstáculos materiales, financieros, pero también institucionales, que impiden garantizar la seguridad de los líderes sociales. Entre las prácticas que obstaculizan el Plan de Emergencia, está la descoordinación entre muchas instituciones implicadas y un alto nivel de desconocimiento sobre la manera de entender y combatir los factores de esa violencia social y política. También hay una clara falta de cuadros y recursos humanos para enfrentar esa dinámica, mientras se negocia la Paz Total que a su vez requiere múltiples mesas paralelas y concomitantes con diversos actores armados.

Sin embargo, hay un cambio notable: la persistencia de la violencia, si bien es ampliamente asentada en el contexto social y político, ya no procede de un discurso gubernamental estigmatizador para con los actores sociales, como ocurrió en pasadas administraciones, como las de Álvaro Uribe e Iván Duque. Aunque no resuelve el complejo panorama descrito, que genera frustraciones e impaciencia, este cambio simbólico de discurso no debería menospreciarse, conociendo el poder real del lenguaje político estigmatizador que ha sufrido la población civil activa en defender sus derechos integrales. Por ello, más allá de los múltiples aspectos coyunturales y estructurales que dificultan la labor del Gobierno en su negociación de la Paz Total, puede valorarse positivamente el cambio de enfoque, de tono y de discurso hacia la movilización de actores sociales, sin negar ni ocultar el fuerte nivel de violencia persistente o agravada hacia ellos y peor aún, a la hora de concretar la Transición Ecológica, hacia los activistas ambientales.

Por ende, un desafío adicional se le presenta al gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro, además de los retos ya mencionados: negociar y lograr la Paz Total, implementar de manera integral el Plan de Emergencia para la protección de los líderes sociales, e implementar las recomendaciones del Informe final de la CEV para remediar la persistencia de la violencia política.

Todo esto debe hacerlo en un contexto socioeconómico muy degradado y un contexto de seguridad regional agravado por la extensión e impregnación de las redes de narcotráfico en redefinición, que le otorga mayor influencia a una nebulosa de actores criminales que no renunciarán a la riqueza traída por las economías ilícitas, pero que también ofrecen oportunidades laborales a las poblaciones civiles, víctimas del aumento estructural de la pobreza, como resultado de los confinamientos prolongados en 2020-2021 por la pandemia de covid19. De este modo, Petro, su gobierno y toda Colombia se encuentran en una encrucijada a todas luces histórica aunque no inédita.

1 Rincón: “¿Podrá el gobierno ‘del cambio’ reformar la política?”, Pacifista, 19 de octubre de 2022.

2 Ver Somos Defensores, “Interludio”, Informe Anual 2022, capítulo 1, para un análisis detallado. Ver también: K. Johnson, “La paz total bajo el gobierno Petro: avances y pendientes”, 18 de diciembre de 2022, razonpublica.com.

3 A. Gómez: “Avances de la paz total, nueve meses después”, La Silla Vacía, 8 de mayo de 2023, lasillavacia.com.

4 A. Gómez: “Avances de la paz total, nueve meses después”.

5 El periodo del gobierno de Iván Duque (2018-2022) estuvo marcado en general por un nivel alto y con especial agravación en 2020, según evidencian los informes anuales de la ONG colombiana Somos Defensores: Informes Anuales.

6 Cifras propuestas por Indepaz: INFORME_ MARZO_2023 (indepaz.org.co)

7 Cifras semestrales: “Defensoría del Pueblo denunció que 92 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en el primer semestre de 2023”, Contagioradio, 22 de julio de 2023.

8 No obstante, en el Paro Nacional de abril-junio de 2021, la represión contra los protestantes alcanzó niveles inéditos. Ver: 3.-INFORME-VIOLENCIAS-EN-EL-MARCO-DEL-PARO-NACIONAL-2021.pdf (indepaz.org.co).

9 Indepaz: enero-marzo2023: INFORME_ MARZO_2023 (indepaz.org.co)

10 La ONG Somos Defensores constituye un consorcio de más de 500 organizaciones de base, que cuenta con el apoyo de ONG internacionales (Amnistía Internacional, Global Witness, Front Line Defenders). SD organiza un sistema de monitoreo de las violencias sociales, llamado el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH.

11 Para navegar entre los capítulos del informe: Inicio, Informe Final Comisión de la Verdad, comisiondelaverdad.co.

* Profesora de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia (2005 y 2016). Investigadora y Coordinadora del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA en Colombia (2018-2022).

Artículos relacionados: Primer año de Petro: Los claroscuros del ‘cambio’

Algunos avances, varios lunares, retos importantes

Mauricio Torres-Tovar

En materia de conocimiento este gobierno es la continuación de todos los anteriores

Carlos Eduardo Maldonado

Hegemonía, contrahegemonía y medios de comunicación como oposición política

Oscar Mejía Quintana

La política exterior colombiana en el gobierno del cambio

Carolina Cepeda Másmela

Romper la soledad que rodea a Petro

Shameel Thahir Silva

La relación entre seguridad, paz y política exterior en Colombia

Farid Camilo Rondón Raigoza

La gestión del gobierno Petro: Amazonía y petróleo

Brigitte Castañeda y Fabio Andrés Díaz Pabón

Un año de relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso de la República

Camilo Alipios Cruz Merchán

La soledad de Gustavo Petro

Christian Fajardo

Suscríbase

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=susc

Leave a Reply